Au comptoir, une grande masse au timbre de scie me dit qu’il est là quelque part. Probablement dans le fond. Engoncé dans un caban étriqué et pouilleux.

Au comptoir, une grande masse au timbre de scie me dit qu’il est là quelque part. Probablement dans le fond. Engoncé dans un caban étriqué et pouilleux.

Sans bouger les épaules, je regarde dans la direction qui m’est indiquée, essayant de voir qui cela peut bien désigner au milieu de tant de visages : un tas de gueules indistinctes qui rient, qui boivent et qui beuglent de concert. Je ne vois rien de certain : sinon le frémissement léger qui parcourt l’atmosphère à présent que me voici pleinement retourné devant l’assemblée, le bruyant auditoire qui se tenait, il y a un instant à peine, aux aguets dans mon dos alors que j’étais encore appuyé au comptoir – ma volte-face venant de briser tout à coup de silence le tintement appuyé de leurs verres.

L’obscurité du lieu se désépaissit. Chacune des silhouettes qui tapisse la taverne se fait plus précise et atténue d’autant l’indécelable profil de celui que je cherche du regard. Personne ne me connaît, personne ne sait pourquoi je suis là. Et pourtant, tous sentent à présent que je cherche quelque chose. Ici. Parmi eux. Quelque chose ou quelqu’un dont je n’ai guère qu’un nom, arraché du bout des lèvres, un nom que…

Le voilà !

On me fait signe, de loin, tandis que reprend le tumulte hoquetant des conversations.

Je tarde un peu, finis mon verre, puis je quitte définitivement le comptoir. Sans me précipiter mais sans tergiversation. À l’aventure.

Je m’assieds à l’unique place vide autour de la table, devant l’inconnu, les épaules tournées de trois-quarts ; il cherche la faible lumière au dehors et moi l’indifférence de la foule. Chacun tient son visage de biais. Chacun s’épie de profil.

Le brouhaha redémarre, la taverne bourdonne. Et nos tempes s’avancent et s’inclinent, et nos bouches se tordent. Un, puis deux, chuchotements communiquent.

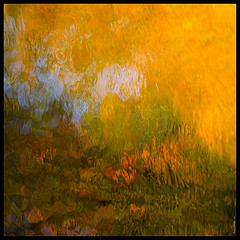

J’évoque l’existence d’un disque intaillé, de son éclat rouge à la fin de l’été, avant que ne triomphent les gris de l’hiver.

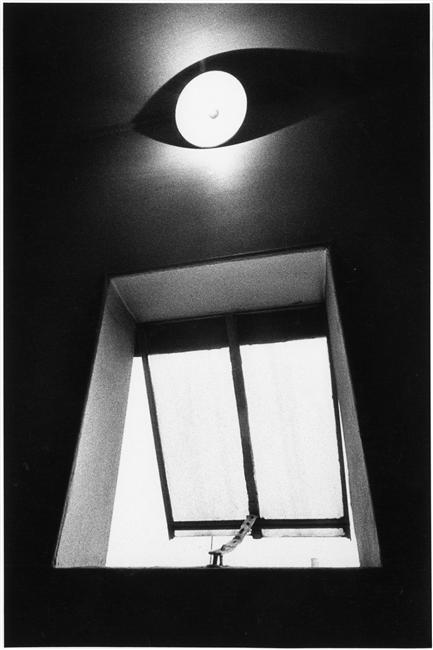

Son œil dans le silence : je le vois pivoter subitement devers moi, grand ouvert, le mutisme aiguisé.

Sa bouche est sèche.

Lui payer un verre, tout de suite, pour alimenter son moulin à paroles. D’un trait englouti et dans un second souffle relancé, déjà, pour un deuxième.

Ses épaules me font face : il est temps. Le voilà qui s’approche plus encore. Qui murmure presque.

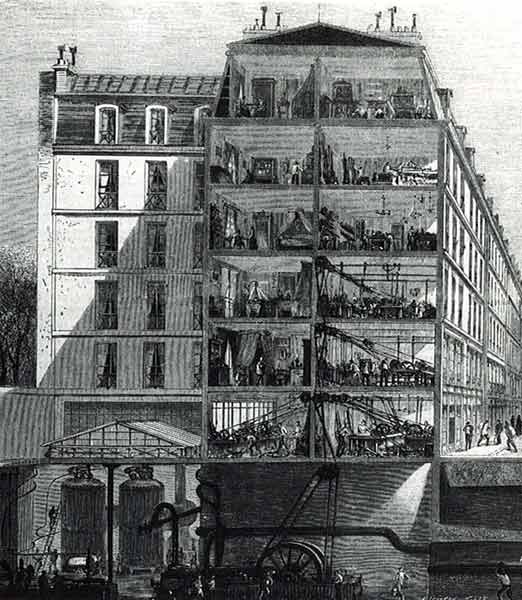

Il me parle de Zéphyr, le chemin qui y mène perdu dans la forêt, celui que personne ne peut indiquer, pas même lui qui tient son existence d’un inarrêtable pèlerin. La cité est comme on le dit, m’assure-t-il, tout en dépliant les bras pour décrire la hauteur des tours qui se dressent au-dessus des murailles : une enceinte de jaspe et d’opale qui étincelle quand l’abondance des jours en vient au recul, que redémarre la cohue des toits qui se bousculent pour se hisser au-dessus de ses créneaux – certaines de ses toitures, d’ailleurs, aidées de deux, trois, voire quatre cheminées dont les fumées chantent alors la grasse poulaille et l’odeur salée des bouillons trop chauds. Tard dans l’année, ajoute-t-il, à l’approche des fêtes, où nuits et jours comme ici se disputent nos gardes, un doux ruisseau caresse toujours la ville de ses eaux vives et veloutées, tandis que sur les berges, des amarantes fleurissent et viennent boire. Mais ce n’est que passées les portes et franchies les grilles, au milieu des passants vêtus d’un andrinople léger, que l’on mesure, dit-il d’un œil noir, à quel point l’hiver hésite à venir occuper les rues de cette cité, combien chaque année il redoute toujours plus fortement son avance, et pourquoi il lui arrive de rebrousser si souvent chemin.

Je buvais de sa bouche les merveilles qu’il m’énonçait. Nul doute que le disque que je serrais dans ma poche appartenait à cette cité nimbée de soleil, en détenait les pouvoirs et peut-être la clé. Nul doute que les marques indéchiffrables qui ornaient sa surface en indiquaient aussi le chemin. La réponse était sans doute là, perdue quelque part, cachée dans la bouche d’un homme qui engloutissait du houblon comme le font les abîmes des grands océans.

Prudemment je sortis le disque de l’ombre. Il s’approcha – les deux pointes de son col gigantesque avancées. Les ténèbres maussades qui emplissaient le troquet, secondées par l’épaisseur glauque de la foule, gagnèrent alors la plus grande partie de la table : elles aggravaient l’hermétisme noir de la longue étoffe qui pendait à ses bras. Mon poing n’était pas encore ouvert que l’objet s’échauffait. Je n’attendis plus, dépliai mes doigts : de ma paume un cercle de métal jaillit, étincelant, avec, sur toute sa longueur, des entailles rudimentaires mais profondes qui brillaient du même éclat rouge que l’auréole qui le cernait de toutes parts. À sa surface, on croyait reconnaître des signes, des lettres magiques ou des chiffres secrets. Devant ce spectacle, le visage de l’inconnu s’émerveilla… pour se refermer aussitôt, soupçonneux, inquiet, étrangement sévère. Mais j’avais replié mon poing : déjà.

Sait-il ce que signifient ces vilaines empreintes, criardes mais illisibles, gravées sur le disque ? Et pourquoi du centre à la périphérie courent-elles sous la forme d’un arc ?

Silence.

Sait-il seulement dans quel sens il faut les lire, ces marques ? Rejoignent-elles le halo permanent qui entoure le disque, pour mieux indiquer un chemin par exemple, ou bien se voient-elles remplies continuellement par ce flux de lumière, d’abord de la tranche, puis, peu à peu, vers le cœur ?

Pas de réponse.

Sait-il au moins le métal avec lequel il est fait ? Pourquoi prend-il ainsi ces nuances d’orange et de rouge ?

Peut-être.

Peut-il alors m’en dire plus ? Quelle est sa fonction et comment s’en servir ?

Mais le voilà tout à fait muet, impassible.

J’insiste, je m’impatiente, je fais même mine de partir.

De son côté aucun mouvement, pas même des paupières.

Je fais alors crisser ma chaise. J’aperçois un léger tremblement sur ses lèvres.

Et quand je suis debout, prêt à le saluer, enfin il me dit avoir soif, qu’un verre de plus porterait, tout de même, un peu d’eau à son misérable moulin.

*

Après le troisième verre il me parlait encore de Zéphyr, la forêt d’alisiers au pied des montagnes, le chant du ruisseau tapi dans l’humidité, les filles qui se baignent à la sortie du village… Je l’arrête, lui rappelle chacune de mes questions sur le disque, les bruits se font plus clairs dans la salle…

Il consent à reprendre. Me confie avoir entendu parler d’une baraque. Celle d’un forgeron flanquée de son atelier : un large bâti de bois ouvert à tout vent, conforté même l’hiver par la chaleur d’un grand four, d’une grandiose fournaise aux flammes légères, et contre lequel se tient son maigre logis – il me dessine un minuscule carré sur la table – la façade percée d’une entrée trop étroite – il fallait voir combien ses épaules étaient larges – et l’intérieur doté d’une seule pièce, garnie d’un lit bas, ou plutôt d’un immense matelas qu’une fenêtre aux carreaux noircis laisse, dit-on, à peine entrevoir.

Sa porte est entrebâillée tout le temps, paraît-il, jamais ouverte, jamais fermée, donnant seulement sur les ténèbres caverneuses dans lequel son sommeil repose en général, et ceci d’un seul tenant, du matin au soir. Il n’y a guère que durant les trois semaines de l’été, quand les nuits répugnent au gel et raccourcissent de trop, que ses ronflements légendaires remplissent des jours tout entiers : d’un crépuscule à l’autre en suivant. Le géant dévoile alors sa nature étrange et inversée : d’ours qui hiberne aux beaux jours et d’homme qui fuit les enfers en s’approchant du brasier.

J’écoute ces longs détails et je lui fais signe d’un « c’est-à-dire ? ».

Le forgeron veille toutes les nuits auprès du foyer. Pour mieux ressentir toutes les voluptés produites par les immenses flammes, comment elles parviennent à dessécher jusqu’au fond des os la pluie fine et glacée de nos mille étoiles. Et où pourrait-il mieux jouir de ce merveilleux présent qu’auprès du rougeoiement effréné de l’obscurité ? Enveloppé dans le noir épaissi par ces feux jaillissants dans le ciel ? Les enfants de Zéphyr, intrépides et curieux, ne s’y trompent pas. Car de l’autre côté des murailles, au bout du sentier qui longe négligemment le ruisseau, ils reviennent souvent. Là, tout près de la fournaise, ils s’amusent et se relâchent, abandonnant pour quelques temps le souvenir des rues, des cours et des couloirs. Leurs rires et leurs chants résonnent jusqu’aux forêts. Les coups martelés du géant prennent liberté de leur faire écho. Voilà comment les nuits s’éclairent au bord de la cité, conclut-il, tandis que vers le creux de ses joues ses lèvres se hissent d’un trait.

Je fais tout ce que je peux pour ne pas lui rendre, bêtement, son sourire.

Mais sans succès.

Car je vois à ses yeux qu’il note dans les miens l’ardeur du désir. De mon désir fiché quelque part auprès de ces flammes qu’il me montre encore s’échapper du grand four (à moult renforts d’index tournoyants) promesses de secrets à percer et d’épreuves à franchir.

Je le prie de bien vouloir continuer. Il hésite, humecte ses lèvres du bout du majeur. Je m’empare de mon verre et lui tends, qu’il le boive et qu’on en finisse. Il observe l’intérieur de la chope – la sienne à présent – et suit le liquide agité qui revient peu à peu au doux plat des eaux calmes.

Un soir, reprend-il, un enfant vint demander au géant de lui fabriquer un solide alphabet. Celui-ci ramassa un rocher au bord du ruisseau, le retailla d’un côté, et lui fit comprendre qu’il ne savait pas écrire les figures. D’un crayon de charbon le gamin lui présenta les quinze tracés. Et, quand il eût terminé, le géant examina, fasciné, chaque dessin venu s’aligner sur le plat de la longue pierre blonde qu’il avait déposée aux pieds de l’enfant. Il s’agenouilla pour en effleurer le contour de ses doigts hésitants, inquiétés. Puis il se releva et accepta la demande, contre néanmoins quelques pièces de cuivre. Le garçon, alors, repartit et revint, rapidement, les poches gonflées et lestées des mille piécettes que ses camarades lui avaient cédées en échange de futures lectures – peu connaîtraient en effet le fâcheux destin du lettré. Le forgeron prit le tas dans sa main et pendant plusieurs nuits plongea la langue de Zéphyr dans le feu brûlant puis refroidi du métal – le verbe incandescent, dans le froid, crachait de vapeur. Le colosse rayonnait tant il semblait confiant dans la solidité et la pérennité de son œuvre. Il ne savait pas encore que le verbe recueilli dans cette matière nouvelle, impure, pesante, sonore même, était capable des plus grands oublis et des plus grandes erreurs. Il ne savait pas ce que les enfants, eux, déjà, savaient.

En très peu de temps un honorable alphabet fut ainsi forgé, une somme de caractères aussitôt augmentée d’un monogramme que le géant, tout fier de son écriture, s’était lui-même inventé – un sceau systématiquement imprimé désormais sur les socs, lames et chaudrons qui sortaient du creuset de ses mains, de sa poigne.

— « Et ces mêmes outils que l’on saisit encore tous les jours, disponibles, solides, efficaces, font encore toute la confiance que l’on accorde à la réalité de ce monde » lui dis-je d’un ton docte, emphatique, pour lui reprendre la parole, « car notre corps, versatile et malade, jamais ne pourra procurer sentiment d’aussi grande fermeté » insisté-je encore, lui montrant ainsi sans retard que je connaissais moi aussi toutes ces fables, qu’il était donc inutile qu’il me les resserve, et surtout accompagnées d’un aussi imbuvable apologue sur les vertus du travail.

Je lui demande donc de passer outre, les ornements et les détails, et de faire court, de me parler du disque et de sa forge et de cela uniquement.

La mine sans aucune fâcherie mais l’œil sournois, il accepte de continuer : « Certains disent qu’au bout de cette pseudo leçon d’écriture, le forgeron aimât tant s’exprimer ainsi, par la gueule d’un four et dans le martèlement du métal, qu’il partit dans une grande colère quand l’enfant, un matin, voulut lui apprendre à épeler les figures. Il ne pouvait accepter de prononcer les signes qu’il avait sortis de ses mains, du feu et des cendres. Aucune voix à ses yeux ne devait déchirer leur mutisme têtu : il n’y avait que son marteau pour les faire heureusement et justement retentir, faire entendre leur cri étincelant. L’homme au marteau s’emportait.

Les murailles répercutaient jusqu’au sommet des tours, jusqu’au ciel, le vacarme affreux de ses puissants grommellements.

D’autres enfants, bientôt, accoururent et s’agroupèrent nombreux autour de son antre. Dès qu’ils comprirent quelle était la situation, ils se moquèrent de ce grand bonhomme qui prétendait savoir écrire sans même vouloir lire, et tout ça seulement après quelques coups donnés dans le cuivre, dans la vision complètement ahurie d’une lettre solide et tangible pour longtemps.

Ils rirent de bon cœur et rirent encore et encore.

Si bien que le géant, offensé, leur tourna le dos, fit monter en puissance la chaleur du foyer – le four en était si ardent qu’il semblait cracher des flammes bien plus haut cette fois que les tours elles-mêmes. Le ciel s’embrasait. Les enfants se réjouissaient, avaient chaud, jusqu’à ce qu’il commençât à jeter, par paquets, les poinçons et les moules avec lesquels il avait façonné son langage de fortune.

Le jour finissait de s’éteindre quand les doubles qui avaient permis de forger le volume des lettres rentrèrent en fusion. Les enfants prirent peur, virent éparpillés sur le grand établi tous les caractères alphabétiques qui pâlissaient devant le brasier flamboyant. Seul le monogramme du colosse, et le poinçon avec lequel il en réalisait l’écriture, scintillaient dans le noir. Ce dernier, qui n’avait pas tout à fait oublié ses leçons, s’empara de la première lettre de la langue de Zéphyr. Et malgré les cris de protestation des marmots, engloutit le caractère dans la gueule béante du fourneau hurlant et crachant. Le signe cuivré se mit à fondre : lentement, très lentement. Les gamins le conspuaient, l’imploraient, lui intimaient d’arrêter son autodafé sur-le-champ. Mais le forgeron n’écoutait plus.

Il sortit bientôt un minuscule pavé protéiforme, un bloc que tous reconnurent, horrifiés, comme un alpha méconnaissable, orange, souple, bouillant, ductile, qui suait une blanche humidité dans la fraîcheur du soir. C’était un alpha qui avait perdu toute figure, même l’arrondi de ses angles ; un a dont l’œil avait fondu, et coulé dans le vide rempli désormais de ce qui aurait dû être le blanc de sa lettre ; un alpha monstrueux. Le géant le souleva au bout de sa pince : son aspect était à présent était sans relief, sans figure ; il le plaça aussitôt sur le large dos de sa haute enclume. Puis il s’empara du poinçon au bout duquel étincelait son précieux monogramme, et frappa la lettre aussi violemment qu’il le put : plusieurs fois, en salves répétées, devant les enfants incrédules. Autour, le sol s’était mis à vibrer, le ciel à tonner. La Terre, on ne sait pourquoi, répondait à sa rage. Un nouveau chant se levait. »

Du verre que je lui avais cédé il avala une gorgée de plus. Je ne dis mot, le nez en l’air, et j’attendis… tout en le questionnant du regard.

« Au bout de plusieurs jours, reprit-il, sortirent de sa forge autant de disques de la taille d’un poing qu’il existait de lettres dans l’alphabet – ou à peu près, pense-t-on, puisqu’on ne les a jamais tous retrouvés. Mais chaque pièce de métal montrait désormais une face double qui était, tout uniment, sans réelle figure. Des lettres forgées, il ne restait plus que des rêves, des traces invisibles, des traits défoncés. On ne voyait plus – et cela sans grande peine – que les marques troublées de son énigmatique colère, l’empreinte de son marteau venu imposer le silence à la Lettre. »

Il n’y a rien d’autre à lire sur ces pièces, me dit-il, sauf pour ceux qui pratiquent la langue des songes et qui décèlent, sur certaines d’entre elles, des emblèmes, des images ou des formes. C’est pour cela qu’a été évoquée, quelquefois, une espèce de lune blanche curieusement pleine, une lune dont le croissant était si recourbé sur lui-même, se touchant presqu’aux extrémités, qu’il paraissait tenir, ou retenir dans ses bras, le soleil absent, fuyant toujours, néanmoins, son emprise.

Je brandis à mon tour un méchant sourire.

Il faisait référence à ces médaillons en forme de quartier lunaire que les enfants du coin – où je perdais mon temps manifestement – portent parfois sur la poitrine, et à qui l’on fait rechercher, au plus fort de l’hiver, le soleil perdu que l’astre gris a laissé s’enfuir au milieu de l’année. L’été reparu, il leur suffit de lever le médaillon vers le ciel pour voir le globe rayonnant se lover entre les bras froids et laiteux de cette lune insouciante, au rebord échancré, cette compagne oublieuse du soleil.

Je connaissais cette coutume et bien entendu son histoire. Il devenait probable, malheureusement, que mon interlocuteur ne sût pas grand chose de plus que ces pauvres légendes.

Un pied de chaise crissa bruyamment sous la table. Je manifestai mon envie de partir, mais cette fois pour de bon, du moins fallait-il qu’il l’entende, qu’il comprenne que je n’étais pas un étranger comme les autres, que son pays ne m’était pas inconnu, et que je n’avais pas payé cette entrevue aussi chère pour entendre des bobards pour enfants.

Il me demanda de lui remontrer le disque.

Les deux mains repoussant la table, le passage dégagé pour mes jambes, je le quittai des yeux et m’apprêtai à partir. Mais j’hésitai encore.

Il insista, avec énergie.

Il voulait voir l’objet plus longtemps, vérifier quelque chose, un ou deux éléments encore décelables qu’il n’avait peut-être pas vu au premier coup d’œil. Je remis mes pieds sous la table, mis ma main à la poche : tout de suite il écarta les verres. Je tendis mon bras, regardai à droite à gauche, puis desserrai les doigts, lentement, doucement, libérant l’objet encore recouvert d’un chiffon. Au travers, il parvenait à luire malgré les pauvres lueurs de l’hiver qui tombaient dans l’auberge. D’un signe je lui ordonnai de reculer : immédiatement. Il redressa le buste, réajusta son plastron, et, de loin, me désigna certaines marques en chuchotant nerveusement. Il semblait en apparier certaines, en séparer d’autres. Il suivait des lignes, des courbes, dont je ne percevais rien, pas même un segment. Enfin, au terme d’un incompréhensible murmure, il prononça quelque chose : « Plusieurs nuits, plusieurs jours, le géant a jeté ses forces dans ce travail qui semblait jamais ne trouver de fin raisonnable. Le tonnerre de ses coups avait fini par assombrir la totalité des journées de Zéphyr : d’abord le long du ruisseau, puis rapidement sur tout le pourtour de l’enceinte, et bientôt jusqu’au-dessus des nuages. L’azur était noir. Le temps était triste. Et la moindre étincelle, jaillie de l’enclume, suffisait à incendier la pénombre. Le forgeron restait aveugle à ce grand chambardement, et, pendant qu’il anéantissait pour lui-même toute trace de lettre qui parle, écrivant en quelque sorte à l’envers, il n’entendait que son chant heurté, métallique, qui continuait d’être accompagné par les pleurs et les cris des enfants. Le murmure des bois, le soupir des montagnes, avaient reculé, inexorablement. Personne dans la ville ne parvenait à trouver le sommeil et personne ne demeurait éveillé pour autant. On ne pouvait plus se parler ni même s’entendre, que ce soit avec les autres ou même avec soi-même. Les paroles mourraient aussitôt qu’expirées de la gorge. Les voix que l’on entend, que l’on se force à écouter d’habitude, celles qui retentissent dans votre crâne, disparurent elles aussi tout à fait. La tête était vide, en chacun, mais la boîte toujours pleine, injectée de sang, bourrée d’électricité, d’air sous pression. Zéphyr se taisait pendant qu’un bout de sa langue pour enfants partait en fracas. Bouches ouvertes et portes fermées au dehors, la cité haletait – attendant.

Au bout de quatre ou cinq jours, peut-être une dizaine, le vent chaud qui à lui seul amenait l’été bref, ce vent chaud qui était espéré toute l’année – qu’il vienne un peu soulever la cape de l’hiver, toujours, toujours déjà triomphante – s’engouffra subitement dans la ville. De mémoire d’homme on ne l’avait jamais vu arriver aussi tard. Les peaux dans lesquelles les habitants s’enveloppaient – animales, végétales, même humaines – commencèrent à se défaire, les coudes un peu à se détendre et les bras, bientôt, à se lâcher franchement. La cité s’éparpillait derrière ses enceintes, légèrement, doucement, bien que tous, hommes, femmes et enfants, les yeux grand ouverts et la tête sourde, continuaient d’espérer la même chose : que vienne enfin l’heure où le marteau s’écroulerait, lourdement, de fatigue car personne n’avait plus le courage maintenant, pas même les enfants, de crier stop à cette masse surhumaine. Le vent soufflait, le ciel rougissait, le temps faisait sa bascule.

Une aube finit par venir. Une inondation. Partout des flaques, des jets de lumière qui coulaient sous les portes, entre les volets clos, entre les persiennes, entre les murs sombres des étroites ruelles, et même entre les moellons ; partout un soleil silencieux, inouï et certain, qui s’épanchait rayonnant appelé par le vent. Les deux conjugués se mirent à réchauffer les mains, à caresser les joues de la plus aimable douceur : cette tiédeur était si peu perceptible d’ordinaire, l’été étant si timide, que chacun en découvrait, stupéfait, la teneur.

Tous les habitants de Zéphyr, alors, se mirent en mouvement, guidés, orientés, absorbés par cette nouvelle chaleur. Ils gravirent les marches, les murets, les tourelles pour survoler du regard l’incendie que le soleil allumait dans leur ville – son ascension et la leur toujours rythmées et scandées par les coups de marteau du géant. Juchés sur le plus haut sommet qu’ils purent chacun occuper, ils restèrent debout, longtemps, à contempler l’horizon – bien que toujours abasourdis, bâillonnés, par le tapage insolent que le forgeron faisait pénétrer dans leurs chairs (il allait jusqu’à faire battre leurs tempes, ce bruit, ce vacarme qui finissait de vriller, et dans toute la longueur de leur dos, le droit fil des jours tristes qui jamais ne laissaient venir l’été jusqu’au bout – jusqu’au nerf). Bien après midi, le manteau de l’hiver décolla brusquement de leur chair, il s’envola dans le ciel, déchiré, en lambeaux. La morsure du gel, aigüe, brève, superficielle et piquante, ne fut plus ressentie à l’égal – à l’image – des brûlures du soleil. Montaient et couraient dans la moelle de nouvelles impressions. Il faisait bon, délicieusement bon. Et le soleil brillait de lumières qui semblaient ne jamais avoir eu le droit de lui appartenir, des lumières qui perçaient les nuages que le ciel humide étalait encore dans son épaisseur, tant et si bien que l’azur, pommelé, affichait même au soir un bleu vert insolent, et, au lieu du marbre gris des arbres enfoncés sous la neige, laissait voir maintenant le feuillage des arbres cuire à des vitesses différentes. La même feuille était brune, jaune, rouge, verte, simultanément, alternativement : c’était une merveille. »

Je remarquai ce bref regard tristement posé sur le disque, pourtant témoin de si prodigieux événements. Je recouvrai la pièce de métal et je la rangeai : « Une merveille, me dit-il sans ciller, reprenant, une splendeur à laquelle chacun céda, sur-le-champ. Tout Zéphyr, ce jour-là, vit absolument la même chose – ou s’en souvient ainsi tout du moins – tous vécurent d’un seul et même regard porté dans le délabrement de leur langue, malveillante ou aveuglée, cette langue-muraille qui laissait passer maintenant dans ses failles des couleurs ardentes et nouvelles : des rouges qui sautaient des feuilles aux pétales, des plumes aux rochers, des pelages aux fruits ; des rouges qui coulaient du ciel, qui remontaient des mares, infiltraient les visages ; le tout dans un éparpillement si irréconciliable qu’il vous donnait le vertige, le frisson. La ville ne savait plus à quelle vitesse, dans quel ordre, où, exactement, donner du regard : son horizon s’amplifiait, son zénith s’élevait, ses paliers se recomposaient. Les montagnes enchaînées, à l’ouest, qui gardaient jusque-là les arrières de la ville, et dont l’au-delà effrayait les bourgeois, appelaient désormais leurs désirs de voir surmonter les plus hauts obstacles : car comment ces sommets impérieux ne les auraient-il pas laisser passer, à présent, au lieu d’être, comme hier, les dragons plus intraitables ? Et de même à l’est, avec la grande couverture de forêts d’ordinaire plissée, chiffonnée à l’endroit des collines, et qui dépliait désormais ses souples ourlets vers la mer : les trois lacs successifs qui jadis la doublaient – poches insondables – la trouaient maintenant, la déchiraient même, jusqu’au bord de la côte et sa dentelle de golfes et de baies. La cité se déracinait, s’entrouvrait, s’élevait bien que plus haut que ses plus hautes enceintes. Le ciel et la mer se tenaient à portée du nouveau globe qui était en train de se former.

La nuit venant, me dit-il, l’enclume se tut. Le géant, apaisé, retrouva sa paillasse. Les enfants glanèrent avant de les échanger, de les perdre ou de les conserver, les caractères écrasés. Le four perdit, progressivement, de sa ferveur ».

Ce disque ne vous servira plus à rien, lança-t-il, il est seulement la preuve que Zéphyr a perdu ses repères. Le nord, le mitan, les enfers : tout a été réécrit ce jour-là.

*

Étonnamment je n’étais pas accablé.

Loin de là.

Car en écoutant cet homme j’avais senti que Zéphyr était pour une fois quelque part, là, tout près, invisible mais encore accessible à ceux qui avaient assez peu de raison pour oser la chercher. Je lui demandai donc, tout simplement, s’il ne connaissait pas lui-même le chemin, et qui, sinon, était en mesure de me le montrer.

Il grimaça.

J’aurais peut-être dû commencer par une de ces simples questions.

Son rictus ne s’effaçait toujours pas.

J’insistai, faisant comprendre qu’il n’y aurait plus d’autres bières.

Il regardait mon œil noir qui fixait ses dents découvertes. Je l’embarrassai.

Il étira son buste, puis sa tête, et approcha son visage près du mien.

Respira longuement contre moi.

Puis ses lèvres me soufflèrent à l’oreille l’existence d’un voyageur dont il ne savait pas le nom, à peine l’allure, et ceci de vague mémoire : lui, menait son bétail à pâturer en bordure de forêt, quand il vit sortir cet homme vêtu d’un long capuchon et d’une robe rapiécée, entièrement des épaules à l’ourlet, avec un interminable bâton pour seul compagnon.

Il n’avait pas de visage cet homme mais je le reconnaissais. C’était le pèlerin dont il m’avait parlé tout à l’heure : cet être mystérieux, indécis, presqu’une ombre. Une ombre qui avait pourtant, et poliment, demandé son chemin à mon homme que j’avais du mal, soudain, à imaginer en berger : en pâtre bonhomme s’abreuvant bien sagement au fil des ruisseaux.

Il me dit avoir questionné le voyageur pour savoir où il pouvait bien aller, comme ça, tout seul, au milieu des bois de ténèbres. Celui-ci répondit qu’il cherchait une cité, vers le nord, par-delà les montagnes ; une cité qui avait tourné le dos à ce pays rude et froid et qui avait fini par embrasser, en son maigre horizon, le bonheur d’un vrai paysage. Autour de ses murailles, avait-il renchéri, quand le blizzard ici balaye la vie, les verts courent encore les rases prairies ou s’attardent au pied d’un arbre, là-bas, parfois même se rassasient un moment sur les rives d’un lac quand les rouges et les bleus tout à coup se font face. Que pouvait-il faire d’autre que de rechercher cet endroit que l’hiver ne regagne qu’en étant blessé par les flammes, ce lieu attisé de jaunes vifs et stridents qui dévalent les troncs en tachant les feuillages, qui badigeonnent les chemins et les prés de fleurs et de sable ? Était-il le seul à courir derrière ces lumières inconnues ouvrant chaque année de plus profondes percées au regard, des voies quasiment pavées d’or – rougeoyant – tendues vers des directions presqu’inimaginables ?

Mon pasteur qui, à ce moment-là n’avait jamais entendu parler d’une ville pareille, accompagna l’étranger quelques pas pour lui indiquer un sentier qui pénétrait discrètement le massif forestier. Quand ils se quittèrent, le voyageur le remercia d’une dernière question : s’il s’était demandé pourquoi le ciel rougissait, tout au nord, à l’entame de l’hiver ; s’il n’avait jamais senti en contemplant ces lointains le vieux partage du temps s’émousser dans ses os, l’arrêt du cycle maudit de la douceur et du gel, la folie de cette attente perpétuelle d’un été se consumant aussitôt dans l’âpre résignation de l’hiver ; s’il n’avait jamais entendu, enfin, parler de quelque chose comme l’automne. Mon sibyllin pasteur me dit bien distinctement ce qu’il avait répondu au pèlerin : Que les choses étaient ainsi faites, qu’il n’y avait rien à redire et que Dieu en était la cause insondable : point.

Dans la véhémence de son propos, il fit tomber ma chope qui se brisa.

Je me courbai pour en recueillir les tessons.

Le verre éclaté sur le sol ne contenait rien. Il était vide.

Relevé, je lui demandai plus de détails sur le pèlerin : sa figure, l’accent de sa voix, l’aspect de ses mains.

Plus rien ne sortit de ses lèvres.

Et plus d’éléments sur sa route.

Rien.

Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien.

*

Quelques pièces laissées sur la table, tournoyantes encore, quand nous sortîmes tranquillement l’un après l’autre, avant que ne s’échangent nos regards dans la rue qu’on dépavait. Il partit de son côté et moi du mien : tous deux le front incliné devant soi.

L’hiver et le froid toujours dehors.

Ses paroles revenaient sans ordre et sans intention se glisser sous mes pas. Elles remontaient mes jambes et m’entouraient le corps comme l’aurait fait un épais manteau de chaleur. J’étais léger. Rapide. Confiant. Je me trouvai déjà dans cette clairière si vaste que la masse sombre et dense des bois en était repoussée, loin, très loin des habitations, là où les frimas ne règnent plus durant les quinze mois de l’année. Je frémissais de bonheur. Je transpirais sous ma chemise.

Je glissai la main dans ma poche – intérieure – et mes doigts se glacèrent, et mon bras, et bientôt tout le corps : le disque n’y était plus. Je me retournai subitement, cherchant son éclat dans la rue, mais ne vis que des bottes balancées par quelques passants alarmés d’on ne sait quoi. Je courus. Repassai devant mon point de départ, pris la voie qu’il devait avoir empruntée. Je cavalais dans ces rues, ces allées, en écharpe, poussant les uns, évitant les autres, mes yeux fouillaient chaque vitrine sale, chaque fenêtre, chaque ouverture qui m’aurait permis de le retrouver au milieu de ces mille boutiques avec leurs façades alignées.

Nulle part. Il n’était nulle part.

Alors je revins sur mes pas tandis que Zéphyr s’éloignait, refermait devant moi le seuil de ses hautes murailles. Je repartis vers l’auberge en m’efforçant de fixer les derniers instants passés à cette table : mes mains, ses mains, son regard, les chopes vidées… Je revis le verre brisé, mon empressement à recueillir les morceaux, même à terre, mon dos soudain tourné devant l’inconnu, le bâillement de ma veste…

Lui : le pèlerin : le berger

Ne plus conduire personne en ce lieu. Laisser le troupeau se perdre, s’égarer.

Je fis quelques pas, au hasard, avant de m’asseoir au bord du pavé. Un petit ruisseau détalait le long du trottoir. Je levai la tête en direction du soleil : le brouillard était si dense, si gris et si opaque, que l’astre avait la forme d’un disque blanc pareil à une lune hautaine. Je ne voyais plus de murailles d’opale et de jaspe, de fumées s’élever qui sentaient la poulaille. Je ne voyais plus les arbres rougir de lumière. Mon corps se plantait là au bout de son voyage. Je grelottai.

Il y eut un moment où l’Europe bruissait tant de cris de révolution qu’on ne s’entendait plus. Certains tentèrent d’y mettre bon ordre en inventant une dialectique et en lui trouvant des lois. Je me rappelle n’y avoir pas compris grand chose de plus que le désir enthousiaste et grave d’un grand théâtre. Les prétendues lois de la dialectique ressemblaient fort à des principes dramatiques censés montrer comment se déroule l’Histoire ainsi que la manière d’en écrire les pièces les plus terribles mais les plus heureuses.

Il y eut un moment où l’Europe bruissait tant de cris de révolution qu’on ne s’entendait plus. Certains tentèrent d’y mettre bon ordre en inventant une dialectique et en lui trouvant des lois. Je me rappelle n’y avoir pas compris grand chose de plus que le désir enthousiaste et grave d’un grand théâtre. Les prétendues lois de la dialectique ressemblaient fort à des principes dramatiques censés montrer comment se déroule l’Histoire ainsi que la manière d’en écrire les pièces les plus terribles mais les plus heureuses.  Ce que j’écris et comment je l’écris donne à mon sujet une précision formelle : si habituellement une personne est faite de mystère et de clarté, il faut se rendre à l’évidence, on dirait plutôt que je rayonne d’obscurité. Plus je pense éclaircir les choses et plus je les opacifie. Je suis comme la couleur, j’assombris ce que je touche, je recouvre le monde qui m’entoure d’une ombre dont je ne vois même pas le soleil. Je vis d’une existence sublunaire.

Ce que j’écris et comment je l’écris donne à mon sujet une précision formelle : si habituellement une personne est faite de mystère et de clarté, il faut se rendre à l’évidence, on dirait plutôt que je rayonne d’obscurité. Plus je pense éclaircir les choses et plus je les opacifie. Je suis comme la couleur, j’assombris ce que je touche, je recouvre le monde qui m’entoure d’une ombre dont je ne vois même pas le soleil. Je vis d’une existence sublunaire.

Il n’est pas rare de voir des populations entières d’êtres humains prendre la liberté ou éprouver la nécessité de confier la conduite de leurs affaires à des sages, des esprits, des astres, à leurs rêves, la providence d’un dieu ou leur nature première. À la Renaissance, les Européens ont fait un pari tout différent. Ils ont fait appel aux Politiques : des sensibilités, des façons d’agir, des institutions, portées par des hommes et quelques femmes se consacrant spécifiquement, ouvertement ou non, aux affaires humaines sous un angle, du moins à l’origine, un peu particulier : essentiellement militaire et financier. Guerre et Trésor, voilà ce qui pendant longtemps semblât suffire aux Européens pour régler leurs problèmes. La liberté et nécessité d’action des politiques en était justifiée. Et cela dure encore. Mais

Il n’est pas rare de voir des populations entières d’êtres humains prendre la liberté ou éprouver la nécessité de confier la conduite de leurs affaires à des sages, des esprits, des astres, à leurs rêves, la providence d’un dieu ou leur nature première. À la Renaissance, les Européens ont fait un pari tout différent. Ils ont fait appel aux Politiques : des sensibilités, des façons d’agir, des institutions, portées par des hommes et quelques femmes se consacrant spécifiquement, ouvertement ou non, aux affaires humaines sous un angle, du moins à l’origine, un peu particulier : essentiellement militaire et financier. Guerre et Trésor, voilà ce qui pendant longtemps semblât suffire aux Européens pour régler leurs problèmes. La liberté et nécessité d’action des politiques en était justifiée. Et cela dure encore. Mais

Il y a des livres qui font qu’une fois ouverts, on ne les quitte plus des yeux. Et il faudra attendre de les avoir finis pour qu’ils nous rouvrent à nouveau la grande porte du monde. Il y en a d’autres, aussi épais la plupart du temps, qui font que, les lisant, on ne cesse pas d’arrêter de les lire, de les refermer, de lever la tête un temps, pour contempler le monde. Le monde horizontal, Rien pour demain, L’ordre des choses, les trois livres de

Il y a des livres qui font qu’une fois ouverts, on ne les quitte plus des yeux. Et il faudra attendre de les avoir finis pour qu’ils nous rouvrent à nouveau la grande porte du monde. Il y en a d’autres, aussi épais la plupart du temps, qui font que, les lisant, on ne cesse pas d’arrêter de les lire, de les refermer, de lever la tête un temps, pour contempler le monde. Le monde horizontal, Rien pour demain, L’ordre des choses, les trois livres de  Ce n’est pas du tout que les gens ne savent pas ce qu’ils font, c’est qu’ils font apparaître, quand on s’entretient avec eux ou quand on les regarde aux prises avec d’autres personnes, et qu’ils soient entourés de machines ou en compagnie d’autres êtres vivants, toute une gamme de phénomènes habituellement invisibles sur eux. Ils rayonnent. Et d’une lumière si diffuse qu’ils ne voient pas bien quel jour elle répand, en eux, autour d’eux. Aussi, on peut bien affirmer – comme le font certains sociologues – que les faits qu’on rassemble, qu’on présente sous un jour nouveau ou qu’on examine d’un regard plus suivi, sont déjà connus des personnes auprès de qui on enquête, la différence ne tenant qu’au sens qu’on leur donne : la sociologie que l’obtiendra ne s’écartera pas, ou très peu, du sens commun. Connaissance minimale. On peut aussi affirmer que les éléments d’information qu’on dévoile, ou qu’on met en évidence, ne sont pas connus des individus qu’on interroge, ni compris, même perçus des sujets qu’on observe : ceux-ci leurs demeurent inconscients. La sociologie qui en sortira fera alors profession de rupture vis-à-vis de l’expérience ordinaire de la vie sociale. Dans les deux cas, c’est toujours un sujet défini par l’obligation d’avoir conscience de soi que l’on suppose être le vis-à-vis du sociologue.

Ce n’est pas du tout que les gens ne savent pas ce qu’ils font, c’est qu’ils font apparaître, quand on s’entretient avec eux ou quand on les regarde aux prises avec d’autres personnes, et qu’ils soient entourés de machines ou en compagnie d’autres êtres vivants, toute une gamme de phénomènes habituellement invisibles sur eux. Ils rayonnent. Et d’une lumière si diffuse qu’ils ne voient pas bien quel jour elle répand, en eux, autour d’eux. Aussi, on peut bien affirmer – comme le font certains sociologues – que les faits qu’on rassemble, qu’on présente sous un jour nouveau ou qu’on examine d’un regard plus suivi, sont déjà connus des personnes auprès de qui on enquête, la différence ne tenant qu’au sens qu’on leur donne : la sociologie que l’obtiendra ne s’écartera pas, ou très peu, du sens commun. Connaissance minimale. On peut aussi affirmer que les éléments d’information qu’on dévoile, ou qu’on met en évidence, ne sont pas connus des individus qu’on interroge, ni compris, même perçus des sujets qu’on observe : ceux-ci leurs demeurent inconscients. La sociologie qui en sortira fera alors profession de rupture vis-à-vis de l’expérience ordinaire de la vie sociale. Dans les deux cas, c’est toujours un sujet défini par l’obligation d’avoir conscience de soi que l’on suppose être le vis-à-vis du sociologue.  Qui voudrait connaître le mode de reproduction des abeilles ne se contenterait pas d’ouvrir un dictionnaire à la lettre R(eproduction) puis à la lettre A(beilles), pour essayer de savoir de quoi il retourne en la matière. Et c’est pourtant ce que l’on fait assez fréquemment pour ces phénomènes qu’on appellera sociaux, historiques ou culturels. On agit comme si la connaissance en était donnée toute prête dans notre vocabulaire. Trésor détenu, à l’abri, bien tapi, sous la langue de tout le monde. Le dictionnaire n’est pourtant que la mémoire instituée de l’usage des termes. Il ne peut nous donner que le sens le plus utilisé, usé, usité, des mots que nous employons sur le moment. On n’en apprendra donc que peu sur l’expérience passée et présente du sauvage en demandant à la courte mémoire actualisée de la langue de nous donner une réponse. Et la méprise est au plus haut quand, quittant le terrain soi disant gelé ou figé de l’analyse « conceptuelle » pour se diriger vers la finesse et les nuances de la parole subjective, on pense alors accéder à la plus riche expression du sensible – là où, en pratique, on ne fait que recenser (même pas de façon exhaustive et comment le pourrait-on ?), les significations listées dans le plus ordinaire des dictionnaires.

Qui voudrait connaître le mode de reproduction des abeilles ne se contenterait pas d’ouvrir un dictionnaire à la lettre R(eproduction) puis à la lettre A(beilles), pour essayer de savoir de quoi il retourne en la matière. Et c’est pourtant ce que l’on fait assez fréquemment pour ces phénomènes qu’on appellera sociaux, historiques ou culturels. On agit comme si la connaissance en était donnée toute prête dans notre vocabulaire. Trésor détenu, à l’abri, bien tapi, sous la langue de tout le monde. Le dictionnaire n’est pourtant que la mémoire instituée de l’usage des termes. Il ne peut nous donner que le sens le plus utilisé, usé, usité, des mots que nous employons sur le moment. On n’en apprendra donc que peu sur l’expérience passée et présente du sauvage en demandant à la courte mémoire actualisée de la langue de nous donner une réponse. Et la méprise est au plus haut quand, quittant le terrain soi disant gelé ou figé de l’analyse « conceptuelle » pour se diriger vers la finesse et les nuances de la parole subjective, on pense alors accéder à la plus riche expression du sensible – là où, en pratique, on ne fait que recenser (même pas de façon exhaustive et comment le pourrait-on ?), les significations listées dans le plus ordinaire des dictionnaires. Dans un livre publié en 2003, intitulé La République Coloniale, co-signé par la politiste F. Vergès et deux historiens P. Blanchard et N. Bancel, on apprend que les populations dont les territoires avaient été conquis et colonisés par la République française étaient soumises à un régime d’exception qui les privait, c’est le moins que l’on puisse dire, des droits et statuts de la plupart des habitants de la métropole. La géographie de la France était parcourue d’une ligne sinueuse, même accidentée, le long de laquelle se répartissaient des ordres politiques distincts.

Dans un livre publié en 2003, intitulé La République Coloniale, co-signé par la politiste F. Vergès et deux historiens P. Blanchard et N. Bancel, on apprend que les populations dont les territoires avaient été conquis et colonisés par la République française étaient soumises à un régime d’exception qui les privait, c’est le moins que l’on puisse dire, des droits et statuts de la plupart des habitants de la métropole. La géographie de la France était parcourue d’une ligne sinueuse, même accidentée, le long de laquelle se répartissaient des ordres politiques distincts.

Le problème de l’historiographie amoureuse est qu’elle suppose bien souvent comme donné ce dont elle doit pourtant montrer l’émergence. Ainsi le livre classique d’Edward Shorter,

Le problème de l’historiographie amoureuse est qu’elle suppose bien souvent comme donné ce dont elle doit pourtant montrer l’émergence. Ainsi le livre classique d’Edward Shorter,

Dans Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme (1963), précisément dans la seconde partie du film, un homme en train de danser le twist tout en étant interviewé livre son expérience de la danse. Je traduis ses paroles dans ma « langue », mon idiome : le plaisir qu’on atteint en tant qu’homme dans la danse ne nécessite plus aucune femme. La virilité qui ne devait avoir d’yeux que pour Elle, qui devait sans cesse fixer son regard sur cet objet transcendant qu’est La femme − issue exclusive et nécessaire de son désir − s’en passe soudain. BAM. Libération de la Femme. La virilité, presque fantomatique à force de ne désirer que le corps tout entier de la sœur, de la fille, de la mère, bref de toutes les femmes, prend possession d’un corps qui jusque-là lui était inconnu : celui qui se trouve là − puisque on ne dira pas que ce corps était le sien avant qu’elle ne se l’approprie. Corps déchaîné, corps euphorique, corps tout entier à soi, dans lequel la virilité va se mettre à jouir d’elle-même.

Dans Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme (1963), précisément dans la seconde partie du film, un homme en train de danser le twist tout en étant interviewé livre son expérience de la danse. Je traduis ses paroles dans ma « langue », mon idiome : le plaisir qu’on atteint en tant qu’homme dans la danse ne nécessite plus aucune femme. La virilité qui ne devait avoir d’yeux que pour Elle, qui devait sans cesse fixer son regard sur cet objet transcendant qu’est La femme − issue exclusive et nécessaire de son désir − s’en passe soudain. BAM. Libération de la Femme. La virilité, presque fantomatique à force de ne désirer que le corps tout entier de la sœur, de la fille, de la mère, bref de toutes les femmes, prend possession d’un corps qui jusque-là lui était inconnu : celui qui se trouve là − puisque on ne dira pas que ce corps était le sien avant qu’elle ne se l’approprie. Corps déchaîné, corps euphorique, corps tout entier à soi, dans lequel la virilité va se mettre à jouir d’elle-même.

Au comptoir, une grande masse au timbre de scie me dit qu’il est là quelque part. Probablement dans le fond. Engoncé dans un caban étriqué et pouilleux.

Au comptoir, une grande masse au timbre de scie me dit qu’il est là quelque part. Probablement dans le fond. Engoncé dans un caban étriqué et pouilleux. Il est quatre heures – il fait froid. Tu as les mains plongées dans les poches, des mains si gelées que tu voudrais qu’elles ne soient plus à toi. Tu avances tête baissée, menton au sternum, sur le long trottoir givré de l’avenue. Les boutiques sont ouvertes mais ne t’invitent pas, ne te sifflent pas. Leurs enseignes qui clignotent t’indiquent seulement de bien vouloir continuer, de passer, ton chemin ou pas. Mais plus que deux ou trois rues et tu y seras, même si c’est trop, encore, sur ce glissant trottoir : beaucoup trop dangereux pour un claquement de dents aussi tonitruant que toi. Enfin, au coin de la quatrième, tu y es ! Tu tournes à droite : e

Il est quatre heures – il fait froid. Tu as les mains plongées dans les poches, des mains si gelées que tu voudrais qu’elles ne soient plus à toi. Tu avances tête baissée, menton au sternum, sur le long trottoir givré de l’avenue. Les boutiques sont ouvertes mais ne t’invitent pas, ne te sifflent pas. Leurs enseignes qui clignotent t’indiquent seulement de bien vouloir continuer, de passer, ton chemin ou pas. Mais plus que deux ou trois rues et tu y seras, même si c’est trop, encore, sur ce glissant trottoir : beaucoup trop dangereux pour un claquement de dents aussi tonitruant que toi. Enfin, au coin de la quatrième, tu y es ! Tu tournes à droite : e

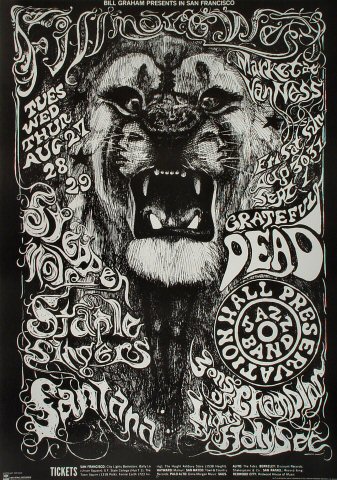

1975, salle de l’Other End, à New York, Patti donne un concert avec son groupe au complet. L’ambiance est électrique. Bob Dylan est dans la foule. « Cette soirée m’est apparue comme une initiation, où je devais devenir pleinement moi-même en présence de celui que j’avais pris pour modèle », écrit-elle dans Just Kids.

1975, salle de l’Other End, à New York, Patti donne un concert avec son groupe au complet. L’ambiance est électrique. Bob Dylan est dans la foule. « Cette soirée m’est apparue comme une initiation, où je devais devenir pleinement moi-même en présence de celui que j’avais pris pour modèle », écrit-elle dans Just Kids.