La danse des images – Épisode 4

Sons et lumières – Épisode 3

Où on a exprimé plus clairement l’intuition de départ

Il est certain que cette émeute, vu le moment où elle surgit, entre dans le groupe de manifestations de cette contestation globale que nous résumons en France sous le nom de Mai 68. Elle peut être légitimement inscrite, à titre d’épisode local, dans cette période plus large. Son caractère politique lui viendrait alors de l’extérieur. Elle ferait partie des manifestations de surface qui, bien que spectaculaires peut-être pour cette région du monde, appartiennent à un phénomène de plus grande ampleur que les historiens peinent encore à qualifier de façon unanime. L’interruption du concert, envers du débordement de la foule, marquerait alors cet instant précis où la scène pivotant sur elle-même, ne montrerait plus cinq gars qu’on appelle les Stones jouer de la musique sur un plateau surélevé loin du contact des foules mais des milliers de personnes s’agitant plus ou moins violemment dans une salle. Le concert s’efface, la musique se tait mais le spectacle demeure et fait place à une réalité sous-jacente mais désormais seule occupante des lieux : la contestation juvénile si caractéristique de l’époque. Ce qui s’est passé au Hallenstadion dans la soirée du 14 avril 1967 serait de l’ordre du débordement et de la substitution : une réalité submerge et chasse l’autre vu que ce qui est d’ordre politique semble posséder plus de force ou d’importance, en tout cas paraît plus significatif pour les êtres humains en général qu’un petit moment de musique. Voilà comment l’on pourrait résumer la thèse habituellement soutenue face à ce genre d’événements. Musique et Politique sont extérieures, inégales et alternatives (l’une disparaît quand l’autre advient) ; l’émeute étant l’épreuve de force et de vérité par laquelle la réalité de ces rapports viendrait au jour. Scintillement passager, sans grandes conséquences, d’un processus plus large, l’émeute mettrait du même coup en lumière une vérité anthropologique et politique qui la dépasse. La vérité de la politique transcende la frivolité musicale. Aussi, compte-tenu de la situation historique, ce que l’on perçoit comme un débordement ne peut pas être tout à fait perçu comme un déchaînement. Même si la presse fait état de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels, aucune limite essentielle n’a été franchie durant cette soirée. La foule, même à l’aveugle, a seulement pris la mesure de son véritable état, définit les limites nouvelles de sa situation réelle.

J’aime trop la musique et vit de façon suffisamment politique pour ne pas imaginer d’autres versions de l’histoire. C’est pourquoi j’insiste sur le mot d’émotion pour qualifier l’événement. Non pas pour dire, à la suite du langage que tenait les autorités au XVIIIe siècle (cf le livre La rébellion française de Jean Nicolas dans les extraits distribués), que le tumulte du concert des Stones serait moins important, moins intense, que ce qu’on appelle habituellement une émeute (selon une gradation des intensités ou une échelle des conséquences), mais plutôt pour définir une unité affective nouvelle. Je me demande où nous conduirait le fait de définir une musique non par les émotions qu’elle exprime mais par celles qu’elle produit et, plus radicalement encore, je me demande si chaque musique ne produit pas une émotion spécifique, singulière, qu’elle et elle seule serait capable d’engendrer, de communiquer et d’éteindre. Autrement dit, les images que nous regardons depuis trois séances et qui nous montrent différentes phases de ce concert ne représenteraient pas tant les manifestations locales, réduites, particularisées d’un phénomène international que les formes mêmes – aussi difficiles qu’elles soient à saisir – par et dans lesquelles l’émotion du rock’n’roll s’empare des foules, des lieux, des temps, etc. Ce qu’on verrait sur ces images, à travers les postures, les attitudes, les cris, les gestes, même mêlés de bien d’autres déterminations, seraient les modalités affectives immanentes à l’expérience du rock’n’roll. Et ce qui ferait le lien entre le mouvement global et le mouvement local se trouverait alors dans les conditions même du spectacle : la passion du rock et la contestation générale des autorités convergeraient dans un même refus des formes au sein desquelles l’on peut et doit se rassembler, se rapprocher et trouver du plaisir ensemble. Deux émotions différentes qui se mettent à résonner, voire à s’accorder ensemble, sans que l’une soit réduite à n’être que le frêle écho ou le beaucoup-de-bruit-pour-pas-grand-chose de l’autre.

Où l’on a commencé à voir

- non plus seulement les causes extérieures de l’événement décelable à travers les indices (signaux, marques ou traces) rassemblés collectivement sur un mode d’enquête – chacun observe les images, nomme ce qu’il voit, puis transforme ainsi certains détails en signes tangibles, avant de chercher collectivement quelle signification ces signes peuvent avoir, permettant ainsi d’imaginer l’invisible déroulement de l’émeute. Le factuel ouvre les portes de l’éventuel

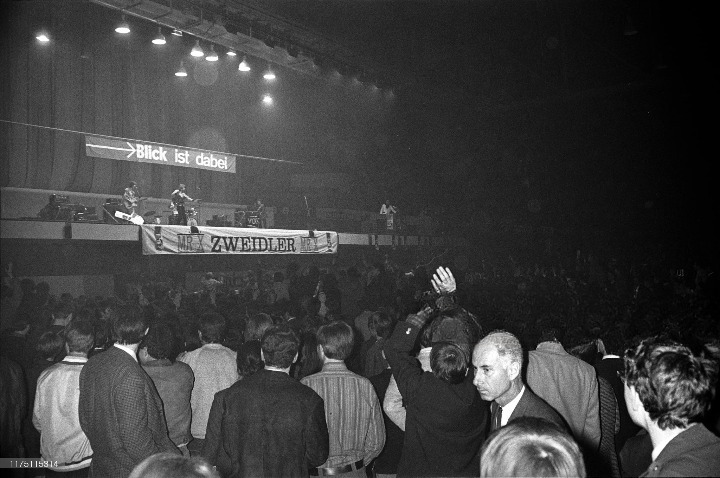

L’aménagement de la salle a rendu aveugle toutes les personnes qui ont acheté leurs billets et se sont retrouvées derrière la scène. Mis en situation de pouvoir seulement écouter, le public était probablement insatisfait de ne pas voir.

Geste apparemment absurde que de briser des chaises mais s’en prendre au mobilier traduit également l’inadéquation entre la forme de spectacle proposée par les organisateurs (celle du concert « classique ») et les conditions exigées par les fans de rock’n’roll pour jouir de la musique des Stones. Briser les chaises signifiait probablement le désir de pouvoir danser au lieu de rester bien sagement assis le cul sur sa chaise. La foule produit elle-même les formes dans lesquelles elle souhaite vivre ce moment musical. L’émeute comme condition d’une pleine expérience musicale.

- mais également l’émotion elle-même saisie par les motifs qui en sont moins la cause (la motivation) que la marque de leur passage.

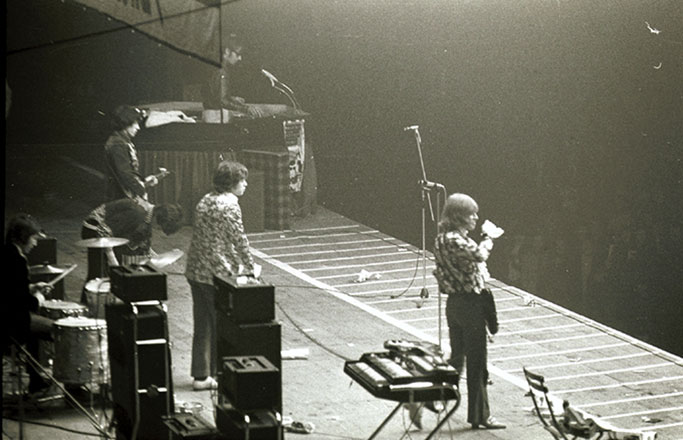

Jagger, après avoir reçu quantité de projectiles et peut-être un de trop dans la tête (fait courant dans leurs tournées) semble quitter la scène, signant ainsi la fin du concert et scellant du même coup le destin de la soirée

D’après certains témoignages oraux, la foule cantonnée au-devant de la scène aurait, avant ou pendant le concert des Stones, vider de l’espace les chaises qui l’empêchaient de danser. Les tas de chaises que l’on aperçoit sur plusieurs images seraient alors le résultat de ce désir largement partagé de bouger, de danser, autrement dit de ne pas respecter le périmètre et les positions fixés par les organisateurs. C’est par ce type de gestes que l’émeute s’est accomplie.

Autre scène qui pourrait tout à fait montrer un des moments clés de l’émeute. la foule, ayant déjà a priori écarté les chaises qui plaçaient les spectateurs assis devant la scène, s’est rassemblée, massée, dans la fosse, rompant probablement ainsi peu à peu les périmètres de sécurité, ici marqué par un cordon fait, semble-t-il, de tissu. Après le geste par lequel elle fait de la place, la foule brise les limites au sein desquelles on l’enserre, probablement pour s’approcher de la scène. Voir et se faire voir, entendre et se faire entendre des musiciens.

La décision des Rolling Stones de mettre fin au concert, qu’elle ait été choisie ou écourtée en raison du comportement de la foule, est en tout cas l’incident qui a déclenché l’émeute du point de vue de la radio et télévision suisse: » Le contrat avec les Stones prévoyait une durée de concert de 35 minutes, ce que le public ne savait pas. Lorsque les Rolling Stones ont pris congé du public zurichois après cette durée, celui-ci est devenu fou et a démoli de nombreuses chaises dans la salle » (Trad.).

S’immerger dans le bruit – Épisode 2

- en découvrant de nouvelles images

- en commençant de s’interroger, après les façons de s’habiller, de se tenir, de se montrer, bref, tout ce qui relève de la stature du corps, sur l’absurdité apparente des gestes collectifs : tirer sur un cordon, briser des chaises, lancer des objets sur scène…

- en remarquant pour la première fois la présence du public au pied de la scène, masquée qu’elle était par l’invisible profondeur de la fosse – habituellement une piste de vélodrome – démontrant ainsi la nécessité d’une regard pluriel pour rendre la surface de l’image visible.

- en cherchant les signes qui dans l’image marquaient la présence du son : mains levées, bouches ouvertes, corps qui gesticulent, etc., pour interroger l’implication de la musique elle-même dans le surgissement de l’émeute.

- en analysant la publicité ambiguë que la presse a pu en faire

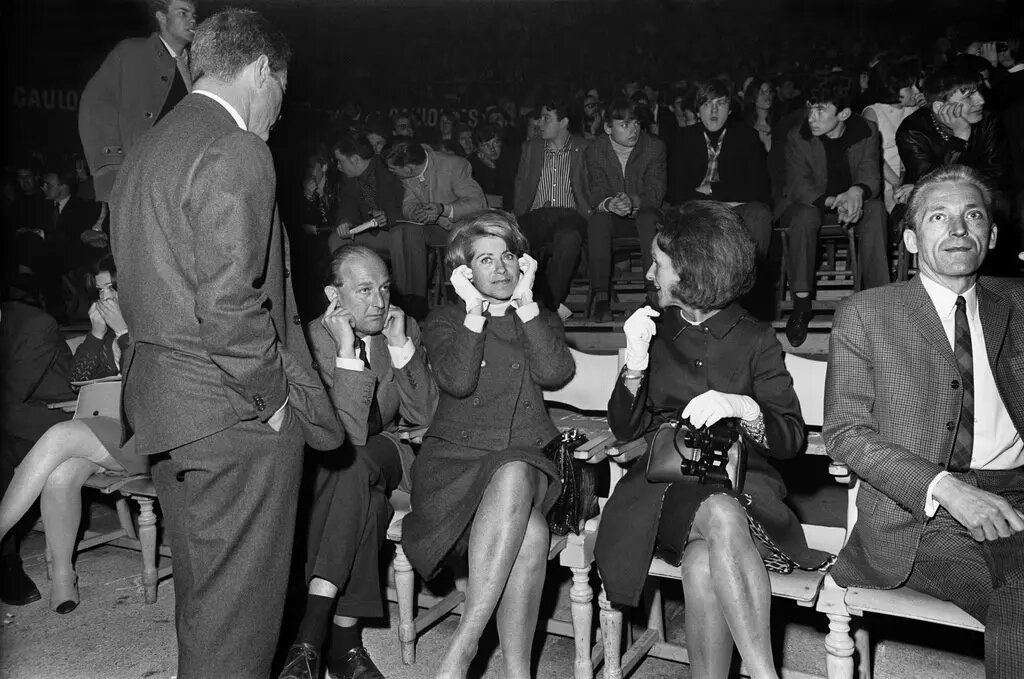

- en questionnant ce qui pouvait pousser le public à changer de comportement : temps d’attente avant le début du set des Stones, présence policière provocatrice de sentiments négatifs, impossibilité pour une partie du public de voir le spectacle, obligation d’être assis pour jouir d’une musique dansante…

Ne plus agir de concert – Épisode 1

- en remarquant la profondeur de la salle, la hauteur et la distance de la scène

- en trouvant nos repères au milieu des panneaux publicitaires

- en se demandant si toutes les places étaient assises

- au regard de l’ambivalence des images montrant ici une sorte d’unité, là une dispersion informe

- au regard de l’affairement de quelques-uns à côté de l’apathie, de l’indifférence ou du mépris des autres

- au regard des troubles seulement visibles dans le désordre des chaises et des lancements de projectiles

- au regard de la régularité, même occasionnelle, de ce genre d’incidents au passage d’un groupe de rock

- au regard de certaines situations dans lesquelles les policiers essaient d’intervenir

- au regard de l’accueil fait aux Rolling Stones déjà à l’aéroport

- au regard des images qui nous manquent pour le couvrir tout entier

- au regard d’une évidence non-questionnée qui nous porte à croire que l’émeute aurait un déclenchement : moment unique, repérable dans le temps et l’espace, qui en serait la cause

- interroger au maximum ce qu’elles montrent pour répondre à nos questions et non faire appel systématiquement à un savoir extérieur. Faire appel aux lumières des images elles-mêmes

- prendre les limites de fait de la documentation existante (les quelques traces qui restent) comme la condition même de notre enquête et non comme une manque. Se défaire de la mélancolie de l’effacement comme une nécessité pour inventer de nouveaux tracés historiques

- s’appuyer sur les éléments concrets comme les postures, les allures, les vêtements pour déchiffrer les multiples sens de l’événement. Porter la confusion au milieu du réel et pas seulement dans le regard que nous lui portons. « Polytropisme » de l’événement. Il se tourne toujours dans plusieurs directions.