Sachant à peine déchiffrer la musique notée sur partition, nous avons appris, bon an mal an, à sentir la musique selon des coordonnées particulières, à savoir les rapports entre scène et studio, son et note, artiste et public dont elle est faite et qu’elle parfait, contrefait ou défait dans son déroulement. Que nous portions une attention « verticale » à un morceau de musique, décomposant rythme et mélodie par exemple, ou que, de mémoire, un morceau se laisse entendre à l’horizon d’un autre, que l’on soit ainsi à l’écoute de différentes couches musicales ou de plus amples échos, chacun des flux de musique que nous percevons, qui nous accompagnent et nous pénètrent un temps, se découpent, s’individualisent pour nous selon ces repères. Musique de studio ou musique de scène ? C’est une note ou du bruit que j’entends ? Vers qui porte-t-elle sa voix quand elle chante ? Autant de questions le plus souvent silencieuses auxquelles on répond facilement. L’usage de tels repères n’a rien de bien compliqué. Sauf qu’il arrive et ce sont ces moments qui nous intéressent que les différences évidentes qui constituent ces repères s’amenuisent ou se troublent. Un disque live est toujours un enregistrement studio puisqu’il est gravé sur disque mais ce que je ressens est diffèrent. Quand je vois une musicienne comme P.J. Harvey produire sous mes yeux, dans un studio d’enregistrement délibérément ouvert par de larges vitres au public, son nouvel album, un trouble se produit. Dans les deux cas, le studio devient scène et bien qu’il ne parvienne jamais à l’être, leur rapport se transforme, la musique s’écoute et se ressent différemment. Ce sont ces troubles et les effets qu’il produise dans l’expérience de la musique qui m’attirent et m’amènent à en parler. Partager cette passion pour les mélanges, les fusions ou les moments d’indécision.

Sachant à peine déchiffrer la musique notée sur partition, nous avons appris, bon an mal an, à sentir la musique selon des coordonnées particulières, à savoir les rapports entre scène et studio, son et note, artiste et public dont elle est faite et qu’elle parfait, contrefait ou défait dans son déroulement. Que nous portions une attention « verticale » à un morceau de musique, décomposant rythme et mélodie par exemple, ou que, de mémoire, un morceau se laisse entendre à l’horizon d’un autre, que l’on soit ainsi à l’écoute de différentes couches musicales ou de plus amples échos, chacun des flux de musique que nous percevons, qui nous accompagnent et nous pénètrent un temps, se découpent, s’individualisent pour nous selon ces repères. Musique de studio ou musique de scène ? C’est une note ou du bruit que j’entends ? Vers qui porte-t-elle sa voix quand elle chante ? Autant de questions le plus souvent silencieuses auxquelles on répond facilement. L’usage de tels repères n’a rien de bien compliqué. Sauf qu’il arrive et ce sont ces moments qui nous intéressent que les différences évidentes qui constituent ces repères s’amenuisent ou se troublent. Un disque live est toujours un enregistrement studio puisqu’il est gravé sur disque mais ce que je ressens est diffèrent. Quand je vois une musicienne comme P.J. Harvey produire sous mes yeux, dans un studio d’enregistrement délibérément ouvert par de larges vitres au public, son nouvel album, un trouble se produit. Dans les deux cas, le studio devient scène et bien qu’il ne parvienne jamais à l’être, leur rapport se transforme, la musique s’écoute et se ressent différemment. Ce sont ces troubles et les effets qu’il produise dans l’expérience de la musique qui m’attirent et m’amènent à en parler. Partager cette passion pour les mélanges, les fusions ou les moments d’indécision.

Archives de catégorie : Airs

Le démantèlement impulsif de la scène

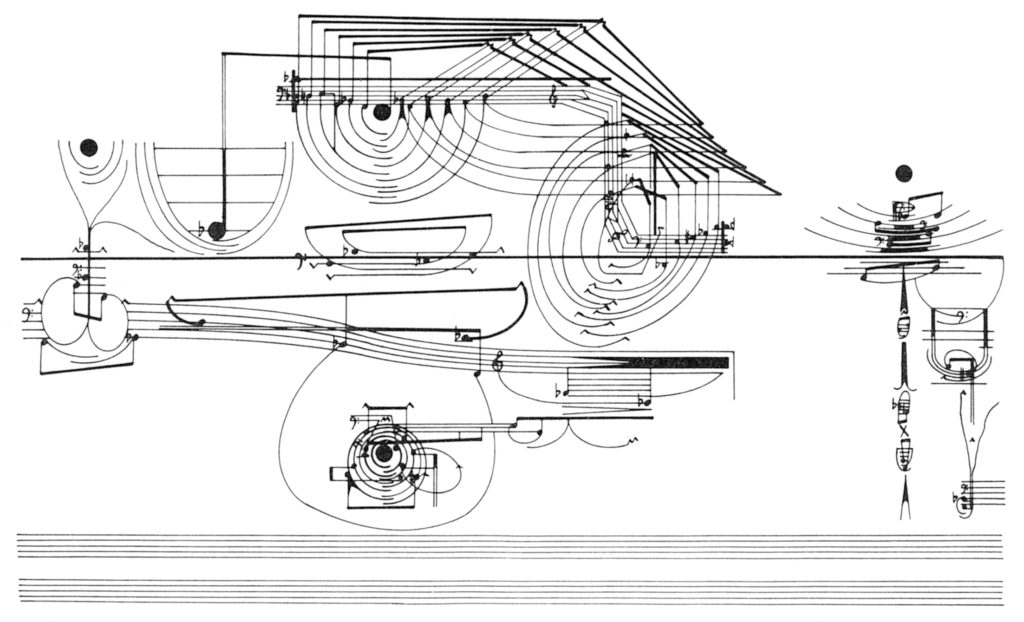

Image

Mille et unes façons & fictions de faire disparaître les parois qui assourdissent l’émotion du rock’n’roll. Récits ambigus.

Rock Garage

Image

#3

L’entresol était sombre et crasseux, mais je le remarquais à peine, l’espace me consumait avec le son de ma – notre – musique.

Douglas Cowie, Owen Noone & Marauder, 2005

#2

La cave, pensa la tête de leur groupe. D’accord pour une répétition de plus, à condition que ce soit la dernière. Juste : une fois qu’on est lancé dedans, il n’y a plus de fin qui tienne, ni de remise à demain. Les journées n’existent plus, les nuits n’interrompent plus rien, on doit faire avec un monde d’étoiles, se suffire de sueur et de bruit, et on ne peut plus s’arrêter, même si on joue pour des vies entières.

Déjà, après quelques marches, il sentait la fraîcheur repoussante des parois qui avaient moisi. Puis de suite il revit les images, les pochettes, les unes des magazines sur lesquelles le groupe s’étalait en bravades, ces images qu’il voulait voir enfin sortir de sa tête, comment allaient-elles pouvoir s’envoler au croisement des rainures noircies qui dessinaient les carreaux, le long des coulées de pluie qui dégoulinaient sous la voûte, au milieu de ce ruissellement sombre et vert qui refusait de tarir ? Il entendit à nouveau Black Sabbath faire grésiller le poste radio. Il les voyait comme rêvés par chacun, comme chaque groupe après eux, descendre dans une obscurité si profonde, si opaque, qu’ils s’apprêtaient à quitter la lumière à jamais – éclatants et obscurs : le prix de noirceur à payer pour retrouver la lumière sans se brûler. Nos aînés avaient quitté la surface du jour, se disait-il, ils s’étaient refugiés dans les caves, les abris, les garages, les « locals ». Et la plupart y avaient disparu. On pouvait les sentir dans l’humidité des sous-sols, on pouvait les entendre hurler leurs jeunesses, celles dont ils rêvaient et qu’ils laissaient s’échapper, celles qu’ils avaient perdues et qu’ils cherchaient tout de même.

Le rock garage pouvait être une issue. Un escalier glissant vers un plus d’existence.

Le garage ce sont des nuits sans limite où y a rien d’autre à faire qu’à jouer et s’époumoner. Perdre sa voix. Se faire musique. Des nuits où y a plus rien qui vaille plus que ça.

#1

La cave, pensa leur visage. D’accord pour une répétition de plus, à condition que ce soit la dernière. Juste : une fois qu’on est lancé dedans, il n’y a plus fin, ni recommencement. Les journées n’existent plus, les nuits n’interrompent plus rien, on doit faire avec un monde d’étoiles, de sueur et de bruit, et on ne peut plus s’arrêter, même quand on joue pour des vies entières.

Déjà, après quelques marches, il sentait la fraîcheur repoussante des parois humides. Puis très vite il revit les images, les pochettes, les unes des magazines, des rainures noircies entre les carreaux, des coulées de pluie dégoulinant sans faillir depuis des années sous la voûte, ruissellement sombre et vert qui refusait de tarir. Il entendit à nouveau Black Sabbath faire saturer la radio, les voyait comme chaque groupe avant eux, après eux, descendre dans la noirceur, quitter la lumière à tout jamais – éclatants et obscurs. Nos aînés avaient quitté la surface du jour, se disait-il, ils s’étaient refugiés dans les caves, les abris, les garages, et y avaient pour la plupart disparus. On pouvait les sentir dans l’humidité des sous-sols, on pouvait les entendre hurler leurs jeunesses futures et passées.

Le rock garage peut être une issue. Un escalier glissant vers un plus d’existence. Le garage c’est des nuits sans limite où il n’y a rien d’autre à faire qu’à jouer et s’époumoner. Perdre sa voix. Se faire musique. Des nuits où y a plus rien d’autre qui vaille.