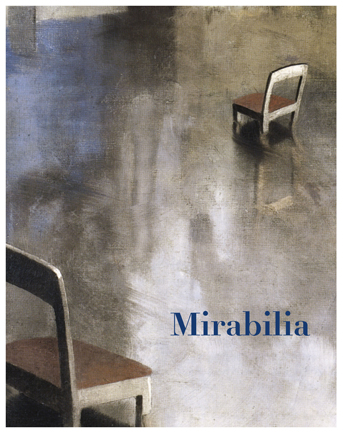

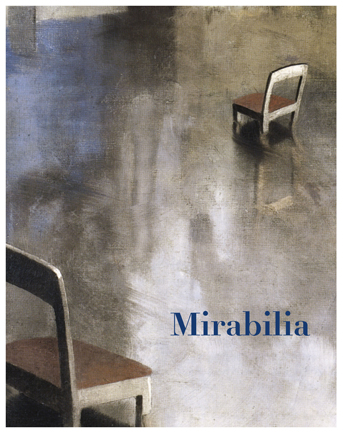

L’excellente revue papier Mirabilia, qui en est déjà à son cinquième numéro, consacre ses pages aux formes diverses du Merveilleux : sources, frayeurs, oiseaux, miroirs. Et ses membres ont eu également la bonne idée de lancer une enquête à ce propos dont vous trouverez ici les premières réponses. En attendant de découvrir les vôtres, un jour, je cherche la mienne tant bien que mal.

L’excellente revue papier Mirabilia, qui en est déjà à son cinquième numéro, consacre ses pages aux formes diverses du Merveilleux : sources, frayeurs, oiseaux, miroirs. Et ses membres ont eu également la bonne idée de lancer une enquête à ce propos dont vous trouverez ici les premières réponses. En attendant de découvrir les vôtres, un jour, je cherche la mienne tant bien que mal.

1/ Sous quelle(s) forme(s), selon vous, le merveilleux se révèle-t-il aujourd’hui ?

Le problème du merveilleux vient de ce qu’il se révèle, justement, mais ne se montre plus. Qu’il y faut donc une parole qui l’éveille et le découvre afin de pouvoir, sinon le voir, du moins rappeler au jour son existence. Ceci étant dit, il me semble qu’il se montre à nous dans toutes les occasions où la richesse du monde devient perceptible. Dans une époque où tout est mis sous le signe de la rareté, de la nécessité et du choix, c’est-à-dire de l’appauvrissement généralisé, (aussi bien dans les sphères de l’économie que de la contr’économie), la luxuriance, la diversité, l’abondance sont, à mes yeux, la pointe même qui inscrit autour de nous les marques les plus subtiles du merveilleux.

2/ S’il en est un, dans quel domaine le merveilleux vous paraît-il le plus à même de se manifester ?

Je ne les vois plus, pour ma part, qu’enfermées entre les pages des livres (surtout les récits de voyage), le cadre des peintures et les écrans de cinéma, et je peine à voir sortir le merveilleux des limites de l’Art. J’attends de voir un jour un véritable carnaval dans les pays d’Amérique où s’est conservée cette exubérante tradition, car les déguisements, la danse sans fin et les chants sont l’expression d’un luxe de vies, de matières et de figures qui appartiennent au monde même.

3/ Vous est-il arrivé d’éprouver une sensation que vous qualifiriez, au sens propre du terme, d’émerveillement – surprise, stupeur, émoi… Pourriez-vous en préciser les circonstances ?

Promenade autour d’une table de librairie. Un livre de photographies. Sur la couverture est fixée l’image en couleur d’un être à la forme humaine mais aux dimensions élargies, le corps couvert d’un déguisement ou d’une peau faite de grands poils de laine blanche tombant sur le sol. L’image décolle, me saute aux yeux : j’ouvre. À l’intérieur se trouve le répertoire en couleur de ces costumes, fabriqués encore aujourd’hui dans de nombreux pays d’Europe, qui figurent les fameux Hommes sauvages qui animaient les carnavals et les théâtres de rue de l’époque médiévale. Ce n’était pas un temps retrouvé, ni même la poussée de racines toujours actuelles, toujours vivaces, mais l’expérience d’un entêtement du temps, sans but et sans visée, l’impression d’une force n’en finissant pas de se déployer et me traversant soudain. J’eus le désir, à ce moment, de me costumer moi aussi, de changer de figure.

4/ Si vous deviez émerveiller l’être aimé, un(e) ami(e), un enfant, que feriez-vous ?

Émerveiller les autres, et spécifiquement ceux que l’on aime, c’est sans doute ce que l’on désire quand on cherche de quelle façon partager des plaisirs silencieux : jouir de la même vision sans se dire un mot. Je crois que je chercherais l’image la plus familière que cette personne connaisse : une vieille carte postale, le décor d’une ville dans un feuilleton, la voix d’un homme ou d’une femme à la radio, et je ferais ce que je peux pour que cette personne tant aimée puisse voir ce que cette image représente en chair et en os. Ainsi l’impression que je recueillis au volant de ces modèles de voitures américains que j’avais vus seulement, jusque-là, briller à la surface du petit écran.