Les Pink Floyd, ou plutôt The Tea Set – leur nom de scène à ce moment n’est pas encore définitif – donnent leur second concert à l’université d’Essex en mars 1966. Ils y jouent pendant qu’un film passe sur scène : derrière eux et, en même temps, au travers. Leur son gronde entre projecteur et écran. Verticalité initiale du plateau sur lequel ils se dressent. Frontalité barbouillée, dédoublée, éclatée, de leurs apparences. L’important, pour eux, ne fut peut-être pas de monter sur les planches mais plutôt de faire face, de répondre, à tant d’éclats lumineux. Leur problème : comment éblouir de musique, amplifier le son de lumière ?

Les Pink Floyd, ou plutôt The Tea Set – leur nom de scène à ce moment n’est pas encore définitif – donnent leur second concert à l’université d’Essex en mars 1966. Ils y jouent pendant qu’un film passe sur scène : derrière eux et, en même temps, au travers. Leur son gronde entre projecteur et écran. Verticalité initiale du plateau sur lequel ils se dressent. Frontalité barbouillée, dédoublée, éclatée, de leurs apparences. L’important, pour eux, ne fut peut-être pas de monter sur les planches mais plutôt de faire face, de répondre, à tant d’éclats lumineux. Leur problème : comment éblouir de musique, amplifier le son de lumière ?

Les Pink Floyd ont d’emblée donné beaucoup plus que des spectacles son et lumière si bien que leurs concerts peuvent être considérés comme de véritables événements cinématographiques. Et ce rapport au cinéma – approche, entrelacs, heurt ? – n’a jamais cessé durant leur carrière : des premières répétitions dans leur appartement commun, des bandes originales qu’ils ont composées ou refusées d’écrire, de The Wall jusqu’au mal aimé The Final Cut, le film est demeuré un élément crucial de leur composition musicale. D’où les nombreuses questions que cette constance pose : quel est le rapport de leur musique aux images mises en lumière ? Comment décrire ces relations ? Ces images sont-elles le préalable absolu, l’environnement minimal, la condition nécessaire pour que leur musique se déploie et passe sur scène ? Est-ce que la musique des Floyd se joue forcément à proximité, au milieu ou au-devant d’un ensemble d’images ? Et si l’on radicalise encore la question, si on entend dans cette présence du film une question posée à la musique elle-même, peut-on aller jusqu’à se demander si leur musique est véritablement toujours et purement sonore ? La musique, ou peut-être seulement le rock, ou bien une large partie des musiques du XXe siècle, n’implique-t-elle pas tout autre chose que du son « pour » se faire entendre : geste, image, espace, mouvement ? Et même en restant au plus près du son, ne faut-il pas faire silence, ou à l’inverse faire du bruit, pour finir par entendre quelque chose de musical ? Quels gestes, quelles postures, quelles paroles aménagent alors le lieu et les voies par lesquels la musique vient à sonner « pour » elle-même et du même coup résonner tout autour ? Et pourquoi pas, pour imaginer répondre ne serait-ce que du bout des lèvres à toutes ces interrogations, s’intéresser à la façon dont les musiciens figurent sur scène, à la façon dont ils s’avancent vers la lumière, dont ils demeurent sous ses feux et comment ils s’y brûlent, s’y réfléchissent ou s’y éteignent. Lumière qu’on ne prendra pas seulement dans sa dimension physique mais dans toute la diversité de ses provenances et de ses relais : spots, projecteurs, boule à facettes ou clinquant des guitares (avec même pour certains, comme Bolan, Kiss, Roxy Music, Bowie mais pas pour le Floyd on le « verra », le costume à paillettes) mais aussi bien les galaxies de flashs crépitants, l’aplat auréolé des posters, et tous ces regards qui, devant les musiciens ou leurs disques, brillent et pétillent d’admiration. Car le désir de célébrité, la recherche de gloire, de rayonnement interplanétaire, n’est pas un fait secondaire, ni même extérieur, à la pratique de ces musiques dites populaires. Il manifeste au contraire, et ce en raison même de leur mode de production et de consommation techniquement médiatisés, combien ces musiques sont vouées à s’étendre et se propager, autrement dit écoutées (et pour les musiciens admirés) par masses entières. S’exposer aux feux croisés des regards – à la différence significative de la Techno par exemple – fait donc partie intrinsèque de l’aventure du rock’n’roll. Or Pink Floyd, groupe pour le moins renommé, a porté plus que tout autre ces problèmes dans l’expression de sa musique rock. Jetez une oreille et vous verrez Shine on You Crazy Diamond.

C’est donc entre son et lumière, film et concert, dans l’intervalle où depuis le début croise leur musique qu’il faut jeter un œil pour saisir ces rapports de facture audio-visuelle. En voici quelques témoignages, et parmi les premiers :

Samedi 15 octobre 1966, concert au Roundhouse de Londres : « L’obscurité, uniquement des éclats de lumière, des gens masqués, des filles à moitié nues. D’autres gens se demandant quel truc infernal se déroulait. Fumée de marijuana. De temps en temps le bruit d’une bouteille qui se casse. Les Pink Floyd, groupe pop psychédélique, faisaient des trucs bizarres en accord avec l’événement, avec leurs effets Larsen effrayants, les diapositives projetées sur leur peau – avec des gouttes de peinture sur les diapos pour produire des effets de texture extraterrestres ou préhistoriques – et des éclats de projecteurs sur eux au rythme des pulsations de la batterie…» (Pink Floyd, Glenn Povey, issu du premier numéro de l’International Times, p. 49)

Un mois plus tard, ou presque, on lit dans The Kentish Times : « Éclats de lumière, projection de diapositives, fracas sonore retentissant et encens composaient l’essentiel du concert que le groupe psychédélique Pink Floyd a donné samedi à l’école technique de Canterbury. Sensation purement physique, la musique psychédélique vous donne la chair de poule ou vous laisse froid. Il faut le voir et non l’écrire, mais c’est une expérience que l’on devrait faire au moins une fois. Les Pink Floyd, groupe londonien comprenant deux guitares, une batterie et un orgue, étaient super-amplifiés. Utilisant la distorsion comme une seconde source de son, leur musique tend à la lenteur, mais elle n’est pas inintéressante et ressemble aux sonorités d’une orgue d’église. Le rideau se lève sur le groupe en scène dans une demi-obscurité, portant des chemises neutres pour mieux refléter les couleurs. Derrière eux se dresse un bouddha de 4,5 mètres de haut, revêtu de papier aluminium. De chaque côté, des batteries de projecteurs munis de filtres projettent différentes couleurs, tandis que les diapos d’art moderne sont projetées sur l’écran de fond. Cette étrange accumulation de sonorités et de visions donne un résultat singulier. Les spectateurs ont été un peu perplexes, mais une fois passées les premières notes discordantes et plutôt effrayantes, ils se sont mis à danser et à se détendre progressivement. Au total, une soirée un peu agréable, quoiqu’un peu curieuse. » (p. 50)

Enfin le 31 décembre, toujours au Roundhouse : « Les Pink Floyd ont un son prometteur et de sensationnelles diapos qui attirent bien plus l’attention que le groupe lui-même qui apparaît, s’épanouit [sic], explose, repart, se divise et meurt. » (p. 51)

Quant à l’U.F.O., aux alentours de 66 et 67, on peut encore les voir ou les entendre jouer Astronomy Domine.

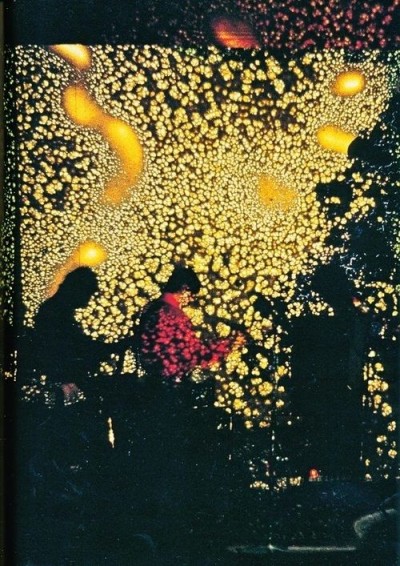

Ainsi à l’U.F.O., comme ailleurs, le groupe jouait au milieu de la nuit quelques accords entêtés – rudement entêtés –, leur son plongé dans un cloaque grouillant de couleurs, leurs silhouettes transpercées de bruits effrayants. Dans ces caves, sous ces dômes, sous les flots de lumière que l’on déversait sur eux, j’imagine les quatre musiciens subitement perdre pied, déstabilisés, emportés, par cette scène qui donne presque tout à l’image : sa déformation, son mouvement, sa couleur. Il me semble même les voir ensemble sombrer dans un profond et inattendu anonymat : une plongée qui allait les conduire à devenir The Pink Floyd. Et songeant à cela, je ne dis pas que, les voyant, on oubliait qui jouait ce soir-là, ce groupe ou un autre, et ce sous l’effet d’une substance quelconque (alcool, cannabis, LSD, etc.) ou même seulement par indifférence ou méconnaissance – bien qu’ils ne devaient pas être nombreux en ces années 66, 67, à connaître le nom de chacun des quatre chevelus qui venaient de monter sur les planches (à part peut-être celui de Syd qui refusait candidement les feux d’une gloire qui rayonnait déjà bien au-delà de la scène), je dis seulement que, sous ces projecteurs diffusant formes liquides et mouvantes couleurs, quelque chose en eux, sur eux… autour d’eux même, allait, devait, commencer à changer d’élément… et y prendre figure. Juchés sur scène, les instruments en main et l’allure remodelée, voici que quatre musiciens donnaient corps à un groupe : corps de chair, d’électricité, de son, de lumière. Suivons donc les transformations qui vont conduire Barrett, Wright, Mason et Waters à changer de nom et de visage pour devenir enfin, et ceci indéfiniment, Pink Floyd.

Ainsi à l’U.F.O., comme ailleurs, le groupe jouait au milieu de la nuit quelques accords entêtés – rudement entêtés –, leur son plongé dans un cloaque grouillant de couleurs, leurs silhouettes transpercées de bruits effrayants. Dans ces caves, sous ces dômes, sous les flots de lumière que l’on déversait sur eux, j’imagine les quatre musiciens subitement perdre pied, déstabilisés, emportés, par cette scène qui donne presque tout à l’image : sa déformation, son mouvement, sa couleur. Il me semble même les voir ensemble sombrer dans un profond et inattendu anonymat : une plongée qui allait les conduire à devenir The Pink Floyd. Et songeant à cela, je ne dis pas que, les voyant, on oubliait qui jouait ce soir-là, ce groupe ou un autre, et ce sous l’effet d’une substance quelconque (alcool, cannabis, LSD, etc.) ou même seulement par indifférence ou méconnaissance – bien qu’ils ne devaient pas être nombreux en ces années 66, 67, à connaître le nom de chacun des quatre chevelus qui venaient de monter sur les planches (à part peut-être celui de Syd qui refusait candidement les feux d’une gloire qui rayonnait déjà bien au-delà de la scène), je dis seulement que, sous ces projecteurs diffusant formes liquides et mouvantes couleurs, quelque chose en eux, sur eux… autour d’eux même, allait, devait, commencer à changer d’élément… et y prendre figure. Juchés sur scène, les instruments en main et l’allure remodelée, voici que quatre musiciens donnaient corps à un groupe : corps de chair, d’électricité, de son, de lumière. Suivons donc les transformations qui vont conduire Barrett, Wright, Mason et Waters à changer de nom et de visage pour devenir enfin, et ceci indéfiniment, Pink Floyd.

¤

La moins évidente, peut-être, de ces transformations s’opère dans et par le demi-jour menaçant, l’orageux battement de lumière, que la scène accorde aux quatre musiciens sortis de l’obscurité générale – orchestre tiré de l’effrayante confusion dans laquelle la salle et le public, eux, demeurent plongés. Car tandis que leurs statures se dressent, alignées, aux limites de la foule rassemblée là pour un soir, une musique gronde et envahit l’espace, épousant une nuit que viennent rythmer des flashs de lumière. L’oreille guette tout autour un éventuel danger et l’œil, inquiet, attendant que passe ce déluge d’électricité, vient se rassurer sur la scène. Le spectacle est celui-ci: dans une ère, un monde, où domineraient d’assourdissantes ténèbres, un jour coloré clignote. Le groupe dégage une musique nocturne, effrayante, et d’autant plus que la tête ne sait pas vraiment où se tourner pour contenir la source de tant de violence ou passer outre le volume de cette agressivité. Sens donné au corps à coups de tonnerre.

Les premiers spectateurs l’ont dit et redit, les Floyd jouaient excessivement fort à leurs débuts et les dégâts provoqués à Venise lors de la tournée A Delicate Sound Of Thunder (des centaines de vitres brisées) témoigneront encore – alors que le groupe, pourtant, n’était plus que l’ombre de lui-même – de la puissance de leur son. La musique emplit donc la salle de tout son volume lors de leurs concerts, de toute son invisible épaisseur. Les musiciens – vivante origine de la musique depuis que cette dernière n’est plus le fait de divinités répondantes ou l’effet dérivé d’une harmonie cosmique – n’existent qu’au travers des sons qu’ils produisent. Tout au plus, si l’obscurité s’atténue, voit-on d’eux les silhouettes grotesques et agiles, agitées et placides, qu’imposent la manipulation appliquée de leurs quatre instruments. Puis des flashs déchirent ou viennent barioler la pénombre, la scène première, et ceci à des rythmes plus ou moins réguliers, plus ou moins liés à ceux de la musique. Le groupe surgit : apparitions fugitives et colorées, formes tronquées et succinctes, des éclats, des éclairs. La stroboscopie intensifie et amplifie la puissance du son en fragmentant, hachurant, jusqu’aux rais de lumière. Du coup, celle-ci, loin d’éclairer la scène et de faire place au concert, autrement dit montrer les musiciens en chair et en os, fait d’eux des ectoplasmes et des spectres, des aliens et des monstres. On présume de plus, si l’on en croit les images, qu’ils ne tournent que peu leur regard dans le public ; la tête baissée de certains et les longs cheveux qui leur tombent sur les joues achèvent de cacher leur visage (posture dont le Shoegaze fera tout autre chose). Musique bruyante et diffuse, scène obscure et corps surréels, voici la première ambiance dans laquelle spectateurs, danseurs et auditeurs des Pink Floyd pouvaient être plongés. Atmosphère de folie, de terreur, d’étrangeté : longtemps leurs paroles respireront dans cet élément.

Payerait-on pour les voir, pour assister à l’un de leurs concerts, qu’on ne saurait pas, en sortant, si c’est bien ce qu’on vient de faire. Mais probable qu’en ces premiers temps, on ne vient pas voir jouer un groupe (réputation ou pas), mais plutôt danser – comme le montrent de nombreuses images et de nombreux témoignages. L’assistance ne se tourne pas vers eux, ni vers l’estrade, constamment. Les yeux sont fermés, les jambes et les bras paraissent s’agiter tous seuls, la tête se libère et s’envole. Il n’y a que la musique qui compte, qui rassemble et débande les organes et les membres. Quant aux musiciens, leur présence s’est effondrée, déréalisée, dispersée en fumées et couleurs.

La seconde, la plus évidente, des transformations s’opère une fois la luminosité accrue : chacun des membres du groupe devenu un écran percuté de photons et non une cible que l’on poursuivrait pour la mettre en lumière, elle et elle seule. Disposés en ligne sur l’estrade ou dessinant une courbe sur les planches, ils occupent la même fonction que cet écran sur lequel on projette les films : faire obstacle au faisceau émis par les lampes des projecteurs, s’exposer totalement à la lumière. Et c’est pour cela qu’il arrivait aux musiciens de porter des chemises blanches pour monter sur scène. Pour s’avancer et s’enfoncer dans la pleine lumière. Aussi, devant cette toile, ce voile clair, qu’est maintenant devenue la scène primaire (l’obscurité s’étant muée en écran blanc) on voit désormais les quatre musiciens complètement fondus dans le décor. Se profile alors une double métamorphose. D’un côté leur alignement forme avec le mur qui se tient derrière eux une seule et même surface du point de vue optique : épaisse, bombée, difforme, telle une étoffe multicolore qui se plisserait au gré de leurs déplacements épousant ainsi leurs statures indécises ; de l’autre, la prime obscurité de la scène initiale, dans laquelle le son retardait ou croisait le flux de lumière, devient une sorte de voile (ou de toile) que le décor étale, que les musiciens étirent et agitent de leurs mouvements sonores. Comment dire, alors, qu’existe encore un décor, un fond immobile, indiffèrent et rigide derrière eux ? Les musiciens font littéralement corps désormais avec lui et ne paraissent se détacher de la scène que pour porter plus en avant son mince volume. De la scène ils deviennent l’enveloppe souple et mouvante : une surface plus à même de recevoir, d’absorber et de relancer la lumière.

Durant leurs concerts, les Floyd ne cesseront d’user d’artifices pour capter, renvoyer et disperser ce rayonnement d’attention dans la foule (la gloire ne devait pas se concentrer et demeurer sur leur scène), ils utiliseront de ce fait des miroirs, des gongs, des boules à facettes, des feux d’artifice, des explosions, des cochons volants, pour se protéger de la foudre des regards, pour décharger leur corps et sa fragile apparence de cette périlleuse mission. Mais en attendant, aux premiers temps de vie sur scène, ce sont eux qui joueront ce rôle : chacun d’eux converti en bouddha nonchalant et radieux ; blanche statue barbouillée de couleurs.

Autre transformation, difficile à distinguer de la précédente : leur peau devenue un film. Un film que rien n’impressionne irréversiblement, que rien n’altère substantiellement. Les spectateurs le notent, les photos de presse le montrent, les musiciens ne montent pas sur scène, ne se jettent pas sous les flashs, sans arborer des chemises volontairement bariolées ou résolument neutres. Et si l’un ou l’autre de ces accessoires soutient le rôle d’écran joué par les musiciens vis-à-vis de la lumière, les chemises à motif indiquent encore autre chose, quelque chose de plus qu’un moyen de s’opposer aux projecteurs. Si les musiciens se jettent dans la lumière, ce n’est pas seulement pour la repousser, la renvoyer, la réfléchir, mais pour faire sentir, et voir, autre chose qu’eux-mêmes. Autre chose que leur teint, leurs cheveux, leur figure. Une autre perception d’eux-mêmes.

Durant les concerts, les formes mouvantes qu’on projette sur eux font tache à la surface de leur corps et déforment en permanence leur malléable apparence. Leur corps n’est pas métamorphosé, leur individualité n’est pas effacée (on reconnaît toujours chaque musicien, ne serait-ce que par sa position sur le plateau et l’instrument dont il joue) mais leur physionomie se retrouve constamment bousculée, dérangée, déformée, dans un sens ou dans l’autre. Peau de caméléon. C’est ici que les chemises, non plus neutres, mais couvertes d’imprimés fantaisistes, grotesques ou farfelus, prennent effet, en venant se mêler aux traits du visage, aux reliefs du corps, aux motifs de couleur. D’une certaine façon, c’est un moyen de plus, pour les musiciens, de parvenir à se fondre encore plus profondément dans la lumière, en laissant ainsi s’interposer entre eux et les spectateurs un plus large ensemble de motifs se superposant à leurs traits, à leur propre relief. Comment, en effet, faire écran à la lumière si ce n’est en exposant volontairement les contours de sa physionomie ordinaire, en prenant le risque de ne plus être reconnaissable comme on l’entend ou comme on peut l’être habituellement ? Il faut bien accepter de livrer au hasard le dessin et le grain même de son apparence quand on monte sur scène.

Aussi n’est-ce pas un film extérieur qui se déroule sur eux : leur anatomie a beau ne pas être altérée, leur physionomie l’est plus que largement. Endossant ces chemises, exposant leur apparence « comme personne » aux jeux de lumière, ce sont les musiciens qui tapissent de leurs propres motifs la scène sur laquelle ils se tiennent, leur présence et leurs gestes qui colorent l’espace autour d’eux. De support qu’elle était, leur apparence est désormais un filtre que traverse la lumière et au contact duquel cette dernière se colore et enlumine la scène. Que sont les musiciens dans un tel spectacle si ce n’est quelques taches de plus de couleur ?

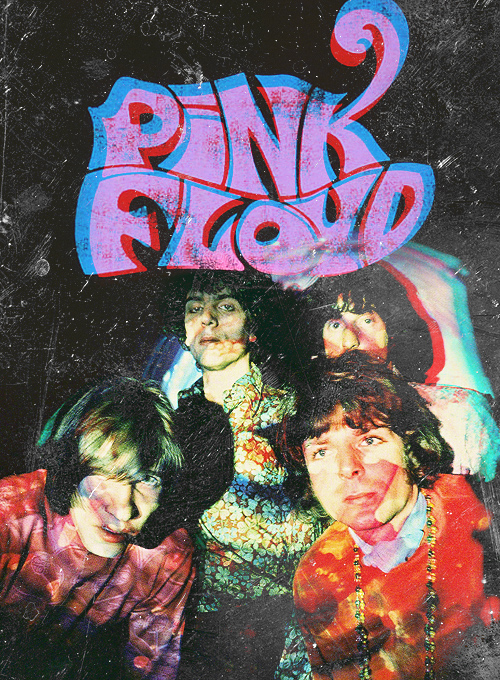

Mais, à voir les photos du groupe prises hors plateau, il ne semble pas que les musiciens sacrifient pour autant leur apparence à une image. Il n’y aura que Syd Barrett, cheveux de jade mi-longs, yeux cernés au eye-liner et expression d’absence à venir se figer dans les portraits de légende (au point que le groupe ne le reconnaîtra plus quand celui-ci viendra leur rendre visite, plus tard, en 1975, lors de la réalisation de Wish You Were Here. Disparu du circuit, Barrett n’avait plus d’autre apparence pour ceux qui ne le voyaient plus que celle des clichés de la presse). Mais, en ces premiers temps, la mode psychédélique n’aura pas définitivement raison de l’apparence des quatre musiciens. Pink Floyd n’aura pas à répéter, comme un Bowie par exemple, ces sacrifices permanents de sa propre image, de sa première personne, toujours en faveur d’une nouvelle, histoire d’échapper aux effets assujettissants de la mise en image ainsi qu’aux feux de la rampe. Il sera plutôt question, au travers de cette altération de la perception des corps, de reproduire cette vision instable des choses dont parle le psychédélisme, cette façon de montrer que les choses, sans perdre leur identité, recèlent et révèlent encore tout autre chose : une scène plus onirique du monde.

Quatrième transformation : la dernière envisagée, et la plus difficile à cerner peut-être. On commencera par une objection. Manifeste d’elle-même sur la scène. Écran animé déplaçant et projetant le fond devant eux, c’est-à-dire la scène en son premier sens (son sens grec) les musiciens n’en restent pas moins constamment dédoublés sous le regard des projecteurs. Derrière leur corps exposé, barbouillé, déformé, des ombres, leurs ombres, apparaissent. Et leur allure générale, même déformée comme l’est toujours l’ombre portée, paraît tout à fait naturelle. Aussi l’effet psychédélique recherchée par le spectacle, cette façon d’arrêter le regard sur les seules vibrations de surface, de le jeter dans le jeu des apparences mouvantes – au sein duquel d’autres dimensions sensibles se révèlent – semble ironiquement contrarié par ces ombres. Avec elles se trahit le décalage obstiné qui demeure entre les musiciens et l’arrière de la scène, vers elles se mesure encore l’intervalle qui subsiste entre eux deux – comme un écart irréparable, obscur, plus profond encore qu’entre le fond et la forme, un écart visible au niveau de la scène elle-même, peut-être un lieu essentiel par où transite le son. Les métamorphoses scéniques semblent ici trouver leur limite : toujours cette part d’ombre qui vous accompagne sur les planches et qui n’est autre que l’image de votre apparence simplement humaine ; toujours cette image qui montre que vous n’êtes pas entièrement devenu une figure de lumière.

Et pourtant l’ironie est réversible. Car ces ombres, visibles derrière eux, multipliées en plusieurs exemplaires (Waters et sa chemise rouge sur la première image), sont encore l’occasion et le moyen de jeter sur scène de nouvelles figures : regardez le halo qui entoure les musiciens à l’U.F.O., on semblerait presque voir leurs mouvements décomposés par leurs ombres de couleur. Chaque musicien est peut-être dédoublé entre, d’un côté, une silhouette aux contours diffus et chatoyants, et, de l’autre, une silhouette noire, pâle ou incandescente : leur position vis-à-vis de la scène (entendue comme panneau hissé derrière soi et plateau élevé sous ses pieds) n’en est que plus troublée, compliquée. C’est que les Floyd ont beau être terriblement statiques (un véritable tea set comme on le leur reprochera peu à peu), leurs doubles ne cessent de danser sur le plateau. C’est pourquoi les quatre musiciens ne me paraissent pas plus sur la scène que devant tant ils semblent « flotter » telles des taches de couleurs, des formes plastiques, sur un écran qu’ils contribuent eux-mêmes à lever. Pourrait-on dire qu’ils sont dans la scène ou même la scène tout court, du moins une partie ? En tout cas, les quatre n’apparaissent pas seulement comme des supports d’images (avec le jeu de mouvement qui s’institue entre l’avant et l’arrière), ni même uniquement comme des capteurs et des vecteurs de lumière (avec cette façon de s’exposer pour mieux se mélanger aux motifs mouvants des diapos) mais également comme des couleurs dansantes, des surfaces en mouvement, des images cinématographiques. Personnes désincarnées, fondues dans le décor, dévisagées, multipliées, prêtes à balancer tout leur son.

Première conséquence : ils réduisent au minimum la profondeur de l’espace scénique. Si ce qu’on voit au-devant est similaire à ce qui se dresse derrière (les mêmes gouttes qui tapissent le mur ou la toile du fond badigeonnent la peau, la chemise des musiciens qui s’opposent aux projecteurs) il n’y a plus de scène primaire, cet espace en retrait, dissimulé, dans lequel les Grecs mettaient nos coulisses et au fond duquel les journalistes cherchent le secret de la musique. Tout l’espace de manifestation du son est là, dans ces jeux de lumière. Plus de secrets de machineries, plus de mystères d’idoles. Bouddha est sur la scène et rayonne. Tout le fond est projeté en avant.

Sans doute dira-t-on que c’est l’étroitesse des premières plateformes qui explique cette répartition du groupe sur les planches, le batteur avançant pour se mettre au même niveau que les deux guitaristes et chanteurs pendant que le clavier s’installe à l’une des extrémités du plateau. Pourtant, même quand ils n’utiliseront plus systématiquement ces fameux jeux de lumière et miseront sur un meilleur équipement sonore (particulièrement de 1969 à 1971), les Floyd continueront néanmoins à jouer de cette même façon : tous les quatre dessinant une seule et même ligne crénelée sur la scène. C’est pourquoi, au bout du compte, quelles que soient les dimensions de la salle, cette façon de se mettre en avant, de projeter un film devant soi, est une façon bien singulière de faire face au public : s’installe un front – comme on dit un frontman – qui n’est plus individué comme dans les groupes où le chanteur se met en avant, mais bâti à la manière d’une façade collective, immobile et impersonnelle. Et qu’on ne s’y trompe pas, le côté statique que l’on a souvent reproché à leurs prestations (opinion qui est tout de même à revoir tant les postures de Mason et les grands gestes nerveux de Waters s’avèrent capables de démentir ces visions) n’a jamais empêché, au contraire, ces musiciens d’élaborer une avant-scène, une zone de contact rapproché, intime, avec le public. Ce contact, ils essaieront de le multiplier (même si ce sera pour l’établir à distance) et par le biais de toutes une série d’artifices, de médiations, tels que les cochons gonflables, les bulles odorantes, etc., autant de figures aériennes qui leur permettront de s’avancer jusqu’au milieu de la foule.

Deuxième conséquence : les Pink Floyd paraissent tout autant des figurants rajoutés dans un film que des musiciens-acteurs sur une scène. Tout semble fait pour que les regards n’aient aucun besoin de s’appesantir sur eux. Non seulement, ils se fondent dans l’espace scénique mais ils s’y désincarnent également, s’y réduisent à de vives apparences. Les musiciens ne font pas seulement écran à la lumière des projecteurs, ils se situent eux-même dans l’écran qu’est la scène. Aussi, bien avant qu’ils ne disposent du disque où seront projetés des films durant leurs concerts (sans que leur présence visuelle n’interfère en rien dans le déroulement des images puisque l’écran circulaire sera hissé bien au-dessus d’eux), leur scène était à la fois, et d’un seul tenant, un espace de projection et une image sonore. Qu’importe donc où ils pouvaient bien jouer, des gymnases, des salles de bal, des théâtres, des auditoriums, etc., ils installaient autour d’eux, en ces premiers temps, une véritable salle de cinéma durant leurs concerts. Et combien il est problématique, par conséquent, d’appeler ces performances ou ces spectacles, des concerts. Il y a certes un public qui vient les voir jouer, mais que voient ces derniers de la musique qu’ils entendent ? Sont-ils comme les danseurs du ballet de Roland Petit qui se sont substitués aux danseurs de l’UFO au pied de la scène : des visages tournés à l’envers, des corps tournant le dos à l’écran pour mieux ressentir la musique ? Dans quelle mesure ce que l’on voit est-il nécessaire, non seulement pour l’entente de la musique mais pour l’entente des musiciens eux-mêmes sur la scène ? Les disques, la radiodiffusion, ôtent toute possibilité et nécessité de voir quelque chose dans la musique que l’on écoute (peut-être regarde-t-on une pochette de disque, en même temps, un poster accroché au mur, mais c’est déjà une autre situation). Et pourtant, avant de connaître ce genre de rapports lointains avec le public, il faut bien que les groupes inconnus comme l’étaient les Pink Floyd fassent entendre leur musique quelque part. Il faut s’exposer aux regards, passer sous un jour mal défini, pour que la musique que l’on écrit sur un cahier, sur une guitare, que l’on retient au bout des lèvres ou sur une bande, atteigne et bouleverse d’autres inconnus. Le son doit être couplé à la lumière pour que la musique résonne. Et cette relation n’est ni secondaire, ni contingente pour les musiques du XXe siècle. La musique ne peut être audible sans être visible.

Les formations de blues, de rock, de reggae, de rap, d’électro, etc. ne montent pas sur scène pour se faire un nom mais pour lui donner corps, lui trouver un visage, même si c’est pour aussitôt le dissimuler sous un masque. Une part de la musique que l’on entend durant leurs concerts résonne dans ce corps, vous regarde depuis ce visage. Un groupe, même lié à un seul auteur-compositeur, est une nouvelle façon de faire sonner cette musique. L’anonymat que je recherchais, qui est encore enfoui dans les notes que l’on vient de lire, est celui qui se produit quand le visage dans lequel on se reconnaît ne répond plus à l’appel du nom, du patronyme, qu’on lui allouait. Non seulement un nouveau nom de scène le désigne, à présent, même en l’absence de pseudonyme individuel, mais il lui faut également se montrer sous un certain jour que jamais vos proches, ou vos connaissances, n’avaient entrevu jusque-là. Visages et noms initiaux se détournent l’un de l’autre. Les musiciens du Floyd, hormis Syd Barrett qui a très tôt été consumé par les feux de la rampe, sont largement restés anonymes durant leur carrière. On ne les reconnaissait guère dans les rues. Leur nom de scène, le nom du groupe auxquels il appartenaient effaçait jusqu’au visage qu’il leur arrivait pourtant de montrer comme dans la pochette d’Ummagumma ou de Meddle. David Gilmour ou Roger Waters n’ont jamais été semblables à Mick Jagger et Keith Richards, figures de proue de la musique des Stones, ils sont restés, à part entière, des membres du Floyd. Et cet état de fait est directement lié à leur façon de jouer leur musique sur la scène.

Les formations de blues, de rock, de reggae, de rap, d’électro, etc. ne montent pas sur scène pour se faire un nom mais pour lui donner corps, lui trouver un visage, même si c’est pour aussitôt le dissimuler sous un masque. Une part de la musique que l’on entend durant leurs concerts résonne dans ce corps, vous regarde depuis ce visage. Un groupe, même lié à un seul auteur-compositeur, est une nouvelle façon de faire sonner cette musique. L’anonymat que je recherchais, qui est encore enfoui dans les notes que l’on vient de lire, est celui qui se produit quand le visage dans lequel on se reconnaît ne répond plus à l’appel du nom, du patronyme, qu’on lui allouait. Non seulement un nouveau nom de scène le désigne, à présent, même en l’absence de pseudonyme individuel, mais il lui faut également se montrer sous un certain jour que jamais vos proches, ou vos connaissances, n’avaient entrevu jusque-là. Visages et noms initiaux se détournent l’un de l’autre. Les musiciens du Floyd, hormis Syd Barrett qui a très tôt été consumé par les feux de la rampe, sont largement restés anonymes durant leur carrière. On ne les reconnaissait guère dans les rues. Leur nom de scène, le nom du groupe auxquels il appartenaient effaçait jusqu’au visage qu’il leur arrivait pourtant de montrer comme dans la pochette d’Ummagumma ou de Meddle. David Gilmour ou Roger Waters n’ont jamais été semblables à Mick Jagger et Keith Richards, figures de proue de la musique des Stones, ils sont restés, à part entière, des membres du Floyd. Et cet état de fait est directement lié à leur façon de jouer leur musique sur la scène.