Il y a toute la largeur d’une avenue entre nous et pourtant je comprends de mieux en mieux ce qui se répète au-delà.

Il y a toute la largeur d’une avenue entre nous et pourtant je comprends de mieux en mieux ce qui se répète au-delà.

Même si ça paraît fou, invraisemblable.

Car c’est le contraire qui devrait se produire, non ? Tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait, de l’immeuble d’en face : c’est ça qui devrait mourir chaque matin sur la cime des arbres ? finir piégé, étouffé, voilé, dans leur branchage resserré et rugueux, leur treillage d’airain ? Non ? Ça devrait pas être comme ça ?

Et pourtant c’est pas le cas. Pas du tout.

J’entends ce qui se dit chez lui.

Je l’entends.

Et trop bien parfois. Si bien que les points d’interrogation fusent par tant de milliers dans ma direction que je ne sais même plus où les poser, les uns les autres, autour de moi.

Je ne suis sûr que d’une chose : le carreau sale derrière lequel je le vois, se tenir droit comme un i, laisse opaque et transparent le moindre accent de sa voix. Là-bas se récite quelque chose. Une vie, un poème. Du moins je vois ses lèvres qui bougent, sa gorge forcer à grands traits le passage douloureux que les mots empruntent quand il les formule (certains, dirait-on, pour la première fois, il tousse alors et porte ses mains à sa bouche mais son discours ne cesse pas : le visage dans les mains, il reprend, et s’il le faut plusieurs fois).

Qu’est-ce qu’il dit ? La question ne se pose pas. M’agresse d’emblée qu’il dise quelque chose, que je l’entende et que je ne comprenne toujours pas. De toute façon, je ne lis pas sur les lèvres – et à cette distance l’effort serait vain. Les traits du visage ? Qu’y a-t-il à chercher sur la face grotesque qu’il arbore en parlant, sous ce menton branlant de trop, sur ces pommettes plissées, rougies, vernies et ces yeux réduits à deux traits, inclinant vers le haut, vers le bas ? Savoir qu’il ânonne ? Ah ?! Pas besoin de tendre l’oreille pour comprendre ça, il suffit de sentir… humer un peu d’air – sous la gronde endormie de ma voix git le timbre écorché de sa transe immobile. Résonne alors, s’amplifie même, l’étrange glossaire dont la raison et l’ordre me passent au travers.

Du moins, ce fut longtemps comme cela. Les termes égrenés toujours très lentement : extraordinaire (là, il n’y a rien à comprendre puisque le sens que ce mot transporte n’exige pas qu’on l’arrête, et que l’on tente de percer sa fine et transparente enveloppe ; la seule question qui se pose est pourquoi ce mot, ici et maintenant, et dit à haute voix, sous cet épais voile gris qu’aucun rayon de soleil n’ose toujours pas déchirer ; et cette question la reposer à tous ceux qui affluent jusqu’à moi, trempées de sa bouche, traversant le ciel qui refuse de s’ouvrir), puis silence plus ou moins long, en général, puis devenir (là, le vertige vous prend car il n’y a aucun dictionnaire qui puisse véritablement venir à votre secours pour savoir ce qui transite par ce terme, même sans chercher forcément à savoir ce qu’il y met, lui, puisque cela est manifestement hors d’atteinte et qu’il est déjà incroyable que l’on puisse entendre quelque chose de ses marmonnements répétés qui ravagent toujours plus son faciès), silence encore, râle parfois, et le tout s’enchaîne ainsi pendant des heures : hughes… disposition… bête… machinalement… crépuscule… Et pour ces termes qui ne contiennent pourtant rien d’obscur, la compagnie prolongée de si lourds silences provoque de curieux effets : de la discrète présence avec laquelle ils se tiennent à l’entour des mots, les faisant clapper, résonner, du moins se distinguer les uns par rapport aux autres, les nuages de silence finissent par déborder subitement, se déverser du pourtour jusqu’au cœur : toute une sémantique nouvelle se forme : le vocabulaire, même râpeux, même usé jusqu’à la corde, se gonfle d’énigmes. Mon salon, ma cuisine s’inondent de paroles mâchées, remâchées, dévorées de pourquoi, de comment. On sent de la bile parfois. Le non-sens reflue comme une dépression. Et les mots se déchirent, s’écroulent sur eux-mêmes, s’effondrent sous tant de vacuité que l’on n’entend plus, au loin, que des râles et des grognements pour seul monologue. Mais beaucoup parviennent encore à traverser jusqu’ici, sortis de bégaiements impromptus, trébuchants encombrés de tant de mystère. Pavane alors, dans la langue délivrée certains soirs, le long défilé des poules violacées, des astuces souveraines, des labeurs insidieux, des crocs funéraires, etc., etc.

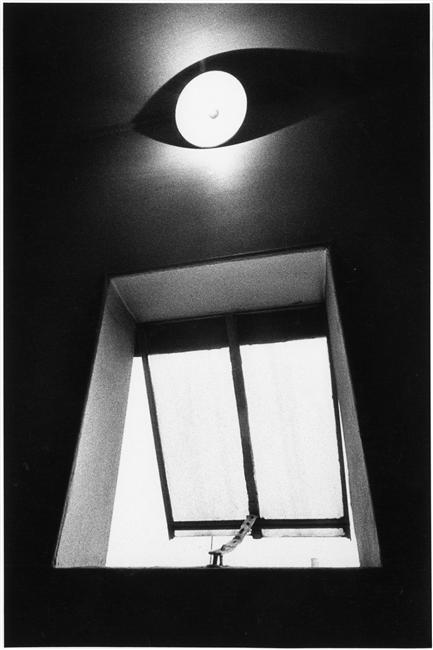

Un canal aérien s’est creusé entre nous.

Une oreille ouverte aux questions dont je ne vois point les réponses.

Plus j’écoutais ses vagues paroles clapoter jusqu’à moi et plus de ce qu’il débitait de chez lui, je ne pipais mot. Un silence de plomb coulait chaud dans le long conduit large ouvert de mes deux oreilles.

J’entendais tout et n’entendais rien.

Si bien qu’un moment, au bout peut-être de cinq ou six jours, vu qu’il n’arrêtait jamais son moulin – ou quasiment jamais – ; qu’il dormait beaucoup moins que je ne pouvais le supporter : une fièvre ancienne s’empara de moi.Ma peau fripée, tachée, aurait dû m’alarmer mais il était bien tard à présent pour s’en vouloir en quoique ce soit.

Les vannes étaient grandes ouvertes.

Je tombais en sueur dès qu’il faisait mine de parler.

Dès qu’un vocable sortait de sa bouche (une bulle invisible qui ne crevait que chez moi), je m’empressais d’en chercher le contenu immédiat : sous ce paquet de magazines mal rangés par exemple, ou dans le ventre de ce gros thésaurus qui dormait entr’ouvert sur le canapé. La soif de remplir les mots qu’il vidait à grandes eaux me gagnait. Mon ardeur, ma fièvre à trouver, asséchaient mes yeux, mes lèvres et mon cœur. Le sel s’étalait sur ma peau. Je courais par tous les étages d’une bibliothèque que je délabrais de mes mains : je trébuchais sur des livres que l’abandon avait rangé au hasard : j’en déchirais les pages, quelques-unes à chaque fois, et les jetais au feu qui s’allumait sous mes yeux – mes doigts cherchaient dans les flammes. Aucun bouquin ne contenait de réponses à cette mascarade de phrases. Où trouver la parade ? Il y avait bien ces notes de cours remisées quelque part dans un tiroir du bureau, ces liasses d’articles photocopiées de journaux, et pourquoi pas ces notices d’appareil multilingues que je laissais traîner dans un coin : tant de reliques de savoir…

Mais ça ne suffirait pas. Ça ne servirait à rien. Qu’est-ce qui pourrait souder pour de bon les bouts de parole qu’il murmurait, déclamait ou vociférait jusque chez moi ? L’appartement finissait par être baigné de tant de ces mots que je ne l’habitais même plus de ma voix. Je flottais au milieu d’un delta persistant jalonné ci et là de tours de Babel, même si peu de livres parvenaient encore à s’empiler en colonnes droites et fières filant vers le ciel. La panique s’installa.

J’allais me noyer si ça n’arrêtait pas.

Ou pire encore… car… sur l’autre berge : aucun désordre. Remue-ménage : nada !

Il continuait comme s’il lisait, apprenait, recrachait un texte, inconnu de lui, de moi. Un texte qu’il faisait macérer, doucement, dans son corps.

Rien ne laissait croire qu’il allait mettre un terme à tout ça.

Il fallait que moi je le fixe.

Que j’arrête cette pluie de questions qui ne cessait pas, qui m’éclaboussait, me grêlait jusqu’au cœur.

Parce qu’il ne fallut pas longtemps pour qu’elles aménagent leur vide en mon sein : ça et là au pied des plus belles constructions qu’avait pu édifier ma crâne raison, des failles, des précipices, des gouffres entiers se creusèrent. Des pensées vagabondes, sur ces bords périlleux, prirent leurs aises, congédiant toute parole assez farfelue pour venir proposer un avis, un témoignage ou conseil – jetant les plus insistants, bientôt, dans l’abîme.

Je n’entendais plus rien quasiment que sa voix.

Et plus je sombrais, mieux je savais où menait le labyrinthe apparemment infini de l’oreille. Où il menait tout droit.

Depuis plusieurs jours, j’écoutais son timbre prendre des couleurs si vibrantes que j’entrevoyais des rougeurs presqu’infantiles s’infiltrer depuis le fond de sa bouche, et peindre de pourpre les crevasses subites qui ravinaient son front et ses joues. Semblait revenir la gamme tronquée des babils. Monter le fleuve réduit jadis au ruisseau ; un flot ponctué de tempêtes, fumantes et furieuses, où je l’entendais pourtant comme à mi-voix, tout près, me crier de dépoussiérer dans l’appartement ce qu’il pouvait contenir d’écrit (manuscrit ou imprimé) encore en sommeil. Réveiller le moindre grimoire dont je n’avais pas tiré, depuis bien longtemps, les lourdes paupières.

Mais je n’arrivais plus à courir. Se déposaient dans mes draps, mon assiette, sous mes ongles, les cendres de ce langage disloqué en qui j’avais perdu tout espoir de voir autre chose que des mots : un peu du monde d’au-delà, un peu de lumière. La parole, entre nous, était méconnaissable, à peine humaine, et malgré cette langue que nous partagions en commun, qu’il me forçait à recevoir émiettée, sans fin, sans répit, je tentais chaque jour qui venait d’étrangler le désir qui me faisait accepter pourtant ce qui ne résonnait plus, dans ma tête, ce dont je ne pouvais rien faire, ni comprendre. Je rêvais de m’abandonner, hébété pour des mois, au spectacle fascinant du plancher, à ses lames parallèles, à leur convergence infinie.

Et cesser de me tourner à la fenêtre.

De scruter sans plus finir ses pauvres manies.

De le regarder confier à sa mémoire ce que l’on remettait maintenant aux disques durs qui charpentent nos machines.

Voir terrifié la même opération mais menée ciel ouvert. Surtout pour quelqu’un comme moi, qui n’avait jamais tenté d’ouvrir la moindre chance du ventre d’une de ces machines et débrancher ce qui s’y trouvait. Prendre et soupeser à pleines mains la pulpe métallique de cette nouvelle et vivante mémoire.

Arrêter de m’imaginer le connaître.

De nous donner le même âge révolu, cet écart commun quant à la technique et les époques qu’elle venait circonscrire. Jusque dans notre quotidien. Jusqu’à filer chaque seconde.

Je ne voulais pas le croire vivant dépassé par le monde. Je ne pouvais pas me suffire de penser que derrière la condamnation des machines, il n’en comprenait simplement plus rien.

J’aimais penser qu’il y avait un refus dans ses gestes, qu’un jour de réelles décisions avaient été prises : d’abandonner la poursuite d’un temps constamment renouvelé, de laisser à d’autres le goût de le suivre et courir essoufflé, derrière cette technologie devenue, aujourd’hui comme hier, la seule morale du temps. Le bonheur pour demain, le meilleur pour maintenant et tout de suite.

J’aimais penser qu’il avait simplement cessé de combattre, et laissé la victoire et leurs pauvres raisons à ceux qui se croyaient meilleurs d’être nés après et seulement. Je voyais en lui une antiquité aujourd’hui sans valeur, venue d’un âge encore à venir.

Je devais mettre fin à ces élucubrations.

Ne plus chercher à comprendre.

Ne plus.

Car aussi peu que l’on pensait en savoir et aussi faux que cela pouvait être – et il en est toujours ainsi –, spéculer sur autrui ne laissait jamais tout à fait indemne.

Pas vraiment.

Pour cela je sentais mes muscles affectés de nouvelles langueurs, de nouvelles vigueurs aussi, les sentais se durcir par endroits d’une corne blanche, hérissée, d’une bonne épaisseur. Mes yeux se fâchaient à rester dans leurs globes, enfoncés, toujours à diriger l’une de mes mains. Ma tête se fendait d’une prise directe sur le monde : aiguë, blessante, enivrante même. Aucun cachet n’y faisait.

Il fallait tout de suite cesser de le voir.

N’être l’écho de rien.

Brûler mon reflet et le sien dans la vitre du soir.

Mais dès que la fièvre échauffait pour de bon le mollusque pataud que j’étais devenu, dès que je recommençais à ramper un peu partout dans les quarante mètres carré de mon antre à la poursuite de je ne sais quelle phrase, sentence ou définition, sortaient de mes oreilles de gigantesques tentacules que j’aurais bien été incapable de deviner lovées dans la boîte si étroite de ma pauvre caboche. J’ouïssais les moindres vibrations de l’air invisible et au-delà, les frissons de lumière, les remous de chaleur. Je ne sentais plus que l’atmosphère se tendre autour de moi, plus ténue encore qu’un liquide en suspension : une dispersion continuelle de matière.

Mon crâne s’emplissait, par niveaux, d’échos de plus en plus stupéfiants qui se conjuguaient d’odeurs, de visions, de contacts, d’habitude impossibles. J’entendais les râles se mêler dans l’été et les cris d’enfant s’amplifier dans l’hiver. Mes tout nouveaux organes vibratoires se déployaient avec vigueur dans ce grand bain de mouvance, serrant puissamment le moindre événement qui passait à portée, s’enroulant et se déroulant selon des mouvements de contraction qu’à vrai dire je ne contrôlais pas : je me faisais l’effet d’une pieuvre écervelée, une qui aimait se replier dans un crâne les jours d’accalmie ; une pieuvre ou un poulpe dont les tentacules géantes formaient le seul réseau de ma tête évidée, fouillant et fouinant par le trou de mes yeux le fond sans âge de mon appartement, ses souterrains et ses sources enfouies, l’origine de ses sons merveilleux.

Il fallait mettre un terme à ce flot grossissant qui s’engouffrait toujours plus loin : en moi, à côté, tout autour. Je le savais.

Je me le répétais tant que je le pouvais.

Je ne pouvais plus longtemps comme cela repousser les questions qui perlaient sur mon front. Y répondre seulement par des mots.

Son langage s’était effondré dans ma tête, avait fait jaillir ses ruines à grands flots. Mon oreille débordait.

Je devenais, moi aussi, un remuant point d’interrogation.

Je n’aurais pas tenu sous ce régime plus longtemps. Quelques semaines de cette vacuité forcée dans un flux de paroles qui vous est pourtant familier, jusque au moindre détail parfois, et vous voilà bien plus qu’un rat de bibliothèque, bien plus qu’un ventre bouffé de curiosité : un animal étrange qui n’a plus de curieux que les difformités qui lui poussent dans le corps. Hors de question que je poursuive cette folie. Ce qu’il faisait de ses journées, pourquoi cet interminable jacassement, ces murmures étouffés qui tôt ou tard se déchiraient en d’épouvantables imprécations, je n’en voulais plus rien savoir. Rouvrir ces livres oubliés, replonger dans cette masse immonde d’articles que je photocopiais autrefois à la volée, ces vieux dossiers qui avaient été mis de côté pour toujours ou presque, revoir ces pages annotées, barbouillées, je ne pouvais plus. Je n’acceptais pas que l’on réveille ces livres, que l’on me force à jeter un regard dans cette mémoire endormie. Trop exigeant que ce curieux voisinage, trop fatigant pour ma maigre raison. Il fallait couper, quelque part, ce circuit douloureux, mettre fin à ce qui passait entre nous et qu’il ne remarquait pas, de son côté, dont il n’avait que faire. Il fallait rompre, autrement que par moments d’orage, le fil cotonneux de ces jours, contenir tôt ou tard la tempête de bruits. Mais par où ?

Depuis longtemps je n’osais plus parler haut devant lui, je murmurais même dans ma chambre.

Puis un samedi, ma soif provisoirement éteinte, ma tête pourtant décollée de la vitre, les tentacules ne voulurent pas se replier. Seule une, la plus lasse, était retournée dormir quelque part dans les replis de ma tête. Devant ma glace, éreinté, écrasé par leurs infatigables mouvements, je les voyais persister au dehors, entortiller mes pensées en nœuds toujours plus grossiers, toujours plus coulants.

Mon visage n’avait plus rien d’humain. Qu’importe, je partis dehors !

Mais au bout de quelques heures, après une longue ballade dans le centre commercial, une glace achetée à la sortie ouest, un temps interminable pour trouver où me garer, aucune n’avait retrouvé la place qu’elles occupaient auparavant quand elles étaient tapies dans mon crâne et donnaient à mes yeux cette lueur de questions sans lendemain ; ou quand elles montaient de ce puits de noirceur ouvert par des êtres jadis en sommeil et creusaient, creusaient, depuis le fond, vers toujours plus de lumière ; ou même quand elles me sortaient par les yeux les nuits où les rêves n’éclairaient plus rien. Ce lieu était bien trop étroit, à présent, pour ces lances inconnues d’un obscur désir. Aucun espoir qu’elles regagnent leur boîte d’elles-mêmes. Aucun. Les longues litanies du voisin les avaient conduites au dehors – allez savoir pourquoi ? – elles ne les rappelleraient pas. Un franc désir d’avaler le monde, d’un seul coup d’un seul, courait maintenant sur les quatre chemins, le long de mes membres. Ne pas en laisser une goutte sécher quelque part. S’évanouir dans l’encre.

La fatigue se mua en dégoût.

De retour je pris donc décidé le couteau à pain. Il n’était pas tellement aiguisé mais il avait l’air de suffire largement pour entamer ces poisseuses ramifications maladives. La méditation du voisin avait repris et emplissait déjà le salon. Mes tentacules s’étiraient en tout sens. Je sentis l’implacable désir m’envahir en tout point : « frénétiquement compulser des étiquettes de produits ménagers ». Je me jetai alors violemment dans un coin, pour m’isoler, bousculant au passage table de chevet et radio-réveil, j’attrapai le poulpe vilain d’une seule main, cependant que l’autre, déjà, menaçait de laisser tomber le couteau pour quelque bouteille de shampoing. Je saisis l’appendice à la sortie de mon front, de mon nez, de ma bouche. Le corps inhumain que j’étais gémissait de partout. L’empoignade fut ridicule et terrible. Prises au piège, chacune de mes tentacules raclaient sur les autres, de ses excroissances de corne, jusqu’à produire rapidement les plus vives blessures. Elles mêlèrent leurs douleurs d’abondantes larmes de sang. Je finis dans un cri – qui ne fit pourtant pas le silence – par toutes les couper. Certaines remuaient encore sur le sol, mes lèvres s’ouvrirent, mais toutes se figèrent peu à peu à mesure que ma respiration haletante reprenait son cours déréglé.

(Mais si heureusement ordinaire)

Toute la pièce résonnait encore de paroles familières, mais derrière les dette, ennui, studio et folie qui affluaient, j’entendis enfin le silence que coupait ce bredouillement incessant, l’envers du silence qui me déchirait les tympans depuis tant de semaines, et que je m’échinais à remplir. S’est ouvert le sens, à ce moment, de cette chaîne, de cette chaîne verbale qui n’en finissait pas : le lieu où elle allait, les anneaux silencieux qui lui donnaient son appui, son élan aussi.

Les sons de la langue n’agitaient plus leurs grelots.

Les anneaux se desserraient.

Paraissait peu à peu les imperceptibles mailles d’un réseau. Une organisation secrète dont mon cerveau n’était qu’une partie, dont sa bouche récitante n’était qu’un écho.

Il n’était pas en train d’avaler en douce les livres de sa bibliothèque comme j’avais dévasté le peu qui pouvait subsister de la mienne, il ressemblait beaucoup plus à ces prisonniers qui, se sachant faillibles au bord de la mort, à deux pas de la pièce où ils finiront leurs jours suppliciés, avalent les secrets qu’ils ont eu la faiblesse de confier au papier. Il rengorgeait quelque code. L’enfouissait dans ce corps qu’il vivait sous un âge de clandestinité absolue. Son urgence n’était, ni l’imminence, ni la certitude de la mort, mais la défaillance probable qu’elle déposerait à son seuil. Pas de combat entamé, même contre l’oubli, son corps délabré ne sauverait rien.

Rien dans ses veines, ses poumons, ne rivaliserait avec les galeries et les rayonnages des bibliothèques de Jérusalem ou d’Alexandrie. Le verbe crèverait hors de sa chair : les branchies clignotantes de vie pendant quelques instants.

La peau tuméfiée de bleus insensés, la tête inclinée vers le bas, on le sentait venir tout droit de ces lieux où vivre et savoir, voir et parler, avaient trouvé leur survie il y a peu : granges abandonnées, pensions minables, écuries de puanteur, caches dissimulées où toute heure à écrire et penser opposait sa déchirante poésie aux discours tranchants de la mort.

À la torture des hommes et du temps.

En avalant, dégueulant ces mots à longueur de journée, il faisait de ces lieux de misère, capitales anonymes de vie, de pensée, le point de départ d’un voyage qui n’était pas celui de la mort.

Quelque part, il faisait ses bagages. Il faisait provision.

Mais n’emporterait rien.

Du moins dans ses mains.

Rien ne le précipitait donc. Aucune mort brutale, indigne et soudaine ne l’attendait pour demain. Aucun martyr à prétendre.

Et en le voyant lire ainsi, couper dans les phrases un petit bout de langue pour le jeter dans sa bouche aussitôt, palper et sentir chacun de ces lambeaux avant de les rendre à haute voix – par défi – ou d’un simple murmure – par pudeur –, je finis par accepter qu’il n’y avait là, dans cette longue trame de paroles, sans suite et raison, qu’un délire étoilé dont je ne captais qu’un pan de ma fenêtre. Il ne s’adressait pas à moi : il énonçait le code, inintelligible, infracturable, qui menait au savoir unique, erroné, qu’une vie déroulait dans sa courbe incomplète : paysage-rouge-mur-tendance-solide-sublime-forêt-bête-balise-idéal-fête…