Webassociation des auteurs

Désorganisons le web littéraire, disséminons les écritures !

Pour un anonyme qui commence à écrire et s’acharne, sans héritage, sans pratique, sans lecteur, à écrire, les œuvres qui ne se voilent pas sous une fausse pudeur de noblesse –aujourd’hui encore formulée dans le langage du génie – sont plus qu’appréciables : elles constituent de véritables, et cependant curieuses, merveilles. Tout en elles resplendit qui ne montre pourtant que peine et labeur, effort et astuce, précipitation, accident. Le travail, sous le regard des vieilles noblesses, a longtemps été laid. Mais voici que des œuvres s’avancent qui, sous leur profond mystère ou sous leur brin de magie, font saillir leur facture, leur montage, le principe de leur feinte, la règle fragile de leur rude fiction. La beauté, la force, la clarté, ne sortent pas toutes prêtes d’une nature exceptionnelle, d’un esprit supérieur, bien décidées à s’emparer d’une langue qui s’offrira, qui s’offre déjà, sans résistance à ces aveuglants pouvoirs de subjugation.

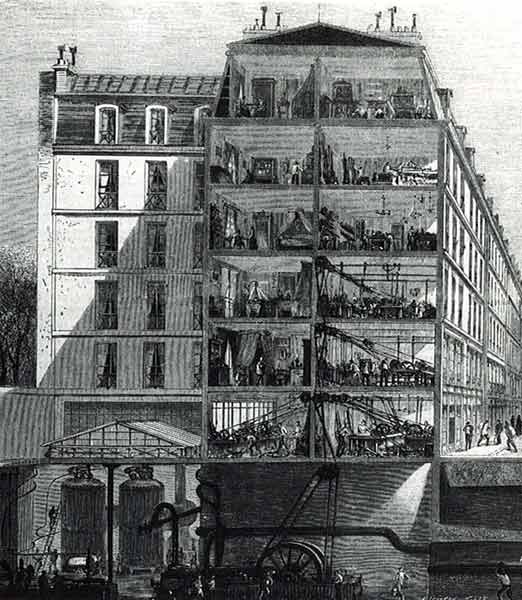

Ce qui vaut pour la littérature vaut bien sûr pour les autres arts. Et l’on se réjouit toujours de voir, d’entendre, ceux qui, passionnés ou instruits, savent faire apparaître, sous les mirages du génie, l’art en action. C’est le cas de cette très jubilatoire Rue des immeubles industriels, ouverte en janvier 2013, et dans laquelle on trouve exposé un grand nombre de peintures, de sculptures et même des pans d’architecture parfois. Photographiées par les soins de la blogueuse elle-même (sont même fournis les paramètres techniques de la prise de vue : marque de l’appareil, ouverture, exposition, etc.) qui semble se promener fréquemment dans les allées du Louvre et dans bien d’autres musées pour voir les pièces « en personne » et de près, mais aussi présentées sous forme de reproductions pêchées sur la toile ou ailleurs, les œuvres, jour après jour, mois après mois, passent sous une plume qui, parfois reste immobile et muette, parfois plante dans l’image les invisibles marques de son regard. Ainsi, dans ces notes, ces remarques, ces textes qui accompagnent moins les œuvres qu’ils ne démultiplient, à leur façon, leur image, se lève et s’exerce une voix poétique, un langage non encore séparé des images d’où il tire cette lumière que, tantôt il garde pour lui, tantôt n’hésite pas à leur rendre. Langage à l’éclat aussi retenu que généreux.

Et pour cette nouvelle dissémination, la Rue des immeubles industriels nous a mis au point trois vues précises sur l’invisibilité du travail :

par effraction de l’atelier

par mise en série des images

par un arpentage attentif des galeries

Trois vues affûtées parmi tant d’autres qu’il ne nous reste plus qu’à découvrir, pas à pas.